MEDICI IN RIVOLTA

Il loro ruolo è centrale per il riassetto del sistema sanitario della Regione Lombardia. Ma la carenza cronica di organico è destinata ad acuirsi. E, per molti di loro, la riforma non offre soluzioni concrete.di Chiara Barison e Maria Tornielli

«Siamo stati mandati a mani nude contro un nemico tremendo». Esordisce così Antonella Lodetti, 62 anni, medico di famiglia Treviglio, un Comune di poco più di 30mila abitanti della provincia di Bergamo. Sono passati quasi due anni, ma quando racconta la sua esperienza in prima linea contro il virus le trema ancora la voce. «Eravamo senza dispositivi di protezione per poter assistere i nostri pazienti in sicurezza». Mancava tutto: mascherine, camici, guanti. Lodetti aveva solo un paio di mascherine chirurgiche in ambulatorio che usava per fare le medicazioni. «Sono finite subito», ricorda amareggiata, «nelle farmacie erano introvabili, ad un certo punto me ne ha portata qualcuna un mio paziente imbianchino. Sembravano di carta velina». Abbandonati all’improvvisazione fino alla fine di marzo 2020, quando la Regione ha iniziato a inviare il primo materiale.

Nel frattempo Lodetti non si è mai fermata. Fino a contrarre lei stessa il virus. «Ho preso il Covid subito, a fine febbraio (2020, ndr) probabilmente da un paziente». Per lei però niente tampone. Impossibile mettersi in contatto con l’Ats, che all’epoca concedeva di sottoporsi al test solo a chi avesse avuto contatti con la Cina o con Codogno, Comune di residenza del paziente 1, Mattia Maestri. «Ho contagiato anche mio marito e mia figlia», specifica la dottoressa, «nemmeno a loro è stato mai fatto un tampone». E poi il lutto. A causa del Covid Lodetti ha perso suo cugino – anche lui medico di famiglia. Il dottor Giambattista Perego se n’è andato dopo una lunga lotta terminata il 23 aprile 2020 in una fredda stanza di ospedale. «Ha assistito i suoi pazienti fino all’ultimo, non si è tirato indietro di fronte al rischio», dice commossa.

Lodetti e il cugino sono due degli oltre 5mila medici di famiglia lombardi che l’assessora al Welfare Letizia Moratti ha definito «male organizzati» visto che complessivamente «lavorano un numero di ore profondamente diverso rispetto ai medici ospedalieri». Sarebbe questo, secondo Moratti, a creare la sola «percezione di carenza di organico». Lodetti però ha un’altra visione della situazione: «Dobbiamo smaltire tonnellate del lavoro burocratico che Ats non fa più», la rabbia è tangibile, «io voglio fare il medico, non il passacarte della Regione». E poi ci sono i sistemi informatici, «lenti e obsoleti», che aggravano ulteriormente il carico di lavoro. Il malcontento dei lombardi nei confronti dei medici di famiglia è sempre più diffuso. Telefono sempre occupato, quasi impossibile ottenere una visita. In un attimo viene negato il diritto alla salute garantito dalla nostra Costituzione. Ma la colpa non è dei medici.

Una carenza ingestibile

Sono già 1.666 i posti di medici di famiglia vacanti e 2.270 professionisti sono ultrasessantenni e vicini alla pensione. Più della metà dei 5.852 camici bianchi lombardi superano il tetto massimo di 1.500 pazienti. Uno di loro è Fabrizio Marrali, che lavora nel quartiere di Rogoredo: «Io attualmente mi occupo di circa 1.700 persone perché ne prendo in carico alcuni registrandoli come pazienti temporanei per un anno». Non ha una segretaria e non crede nelle barriere all’accesso: «Il mio lavoro è una missione, per questo non prendo appuntamenti ma negli orari di studio ricevo tutti», racconta dal suo ambulatorio di via Monte Palombino 9, «siamo liberi professionisti che erogano un servizio essenziale per i cittadini».

In Italia, infatti, il medico di medicina generale, a differenza dei medici ospedalieri, non è un dipendente delle aziende sanitarie locali bensì un libero professionista convenzionato con la Regione. La retribuzione viene calcolata sulla base del numero di prestazioni erogate e del numero di assistiti.

La categoria non è compatta sulla configurazione del rapporto di lavoro: «Io credo che un’assunzione come dipendenti pubblici sarebbe la scelta migliore», afferma convinto il dottor Marrali, «mentre i sindacati si rifiutano di accettare questa eventualità perché manderebbe in crisi l’Enpam, il nostro fondo pensione».

Effettivamente, se i medici di famiglia dovessero diventare dipendenti pubblici a occuparsi della loro previdenza sociale sarebbe l’Inps. Dello stesso avviso dei sindacati il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo: «Se diventano dipendenti pubblici, viene meno il principio della libera scelta del medico da parte del cittadino», afferma.

Secondo Marinoni, lo status di libero professionista permette di mantenere la flessibilità necessaria soprattutto per chi svolge il suo lavoro in aree isolate come le comunità montane, dove il medico di base è l’unico presidio sanitario del territorio: «Andrebbero introdotte tutte quelle misure, sacrosante per chi è dipendente, come la malattia, la legge 104, le ferie. Tutte queste cose, se introdotte in un settore carente di risorse umane come quello della medicina di famiglia, determinerebbero l’implosione dell’area».

Troppa burocrazia, poco personale di supporto

Una situazione che si traduce in un sovraccarico di pazienti, ma che per Marinoni andrebbe risolta con un maggiore affiancamento del personale infermieristico: «Bisognerà aumentare il numero di pazienti per ogni medico a 1800, forse anche a 2000: non mi scandalizzerebbe, nella maggior parte dei paesi europei è già così. Il problema è che nel resto d’Europa non esiste che il medico lavori da solo. I medici lavorano in gruppo e soprattutto sono sempre affiancati da personale amministrativo e personale infermieristico. Questo – conclude – in Italia non avviene».

È la carenza di personale negli studi, non solo infermieristico ma anche amministrativo, a lasciare i medici di base spesso soli nel farsi carico delle incombenze burocratiche. Anche secondo Marinoni, i sistemi informatici con cui i medici di famiglia devono interfacciarsi ogni giorno non sono d’aiuto. «La qualità dei software messi a disposizione attualmente dalla Regione lascia veramente molto a desiderare». «Il sistema informativo lombardo CRS SIS – spiega – è stato il primo messo in atto in Italia, una cosa pionieristica e grandiosa. Ma sono tecnologie dei primi anni Duemila: per usarli, ancora oggi è necessario avere una postazione di lavoro dedicata, su cui è installato un particolare software da usare con una rete apposita, per altro a bassissima banda. È un sistema sostanzialmente da rifare».

La pressione psicologica

«I medici sono spesso colpiti da burnout», spiega l’avvocato Andrea Marzorati, «si tratta di un affaticamento a livello sia fisico che psicologico come conseguenza di carichi di lavoro eccessivi». Per i medici di famiglia le cause sono diverse, come la carenza di organico e il numero eccessivo di pazienti, molto spesso ben oltre il massimale fissato a 1.500. Il Covid poi ha acuito le problematiche. L’allarme lanciato dall’avvocato è condiviso dal dott. Marinoni. Secondo il presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, la categoria sta accusando il colpo degli ultimi anni: «La pandemia ha sottoposto i medici a uno stress estremo, basti pensare al numero di vittime, caduti mentre svolgevano il loro lavoro». E prosegue: «Al di là della fase acuta della pandemia, ci sono state tutte le complessità burocratiche e informatiche: esenzioni dal vaccino, tamponi, green pass». Questa «marea di burocrazia», secondo il presidente dell’Ordine bergmasco, «ha reso ingestibile la professione, proprio in termini di ore di lavoro. Anche la conflittualità quotidiana fra medici e pazienti è peggiorata e sono sempre di più i dottori che hanno bisogno di supporto psicologico».

%

Medici lombardi con sintomi del burnout

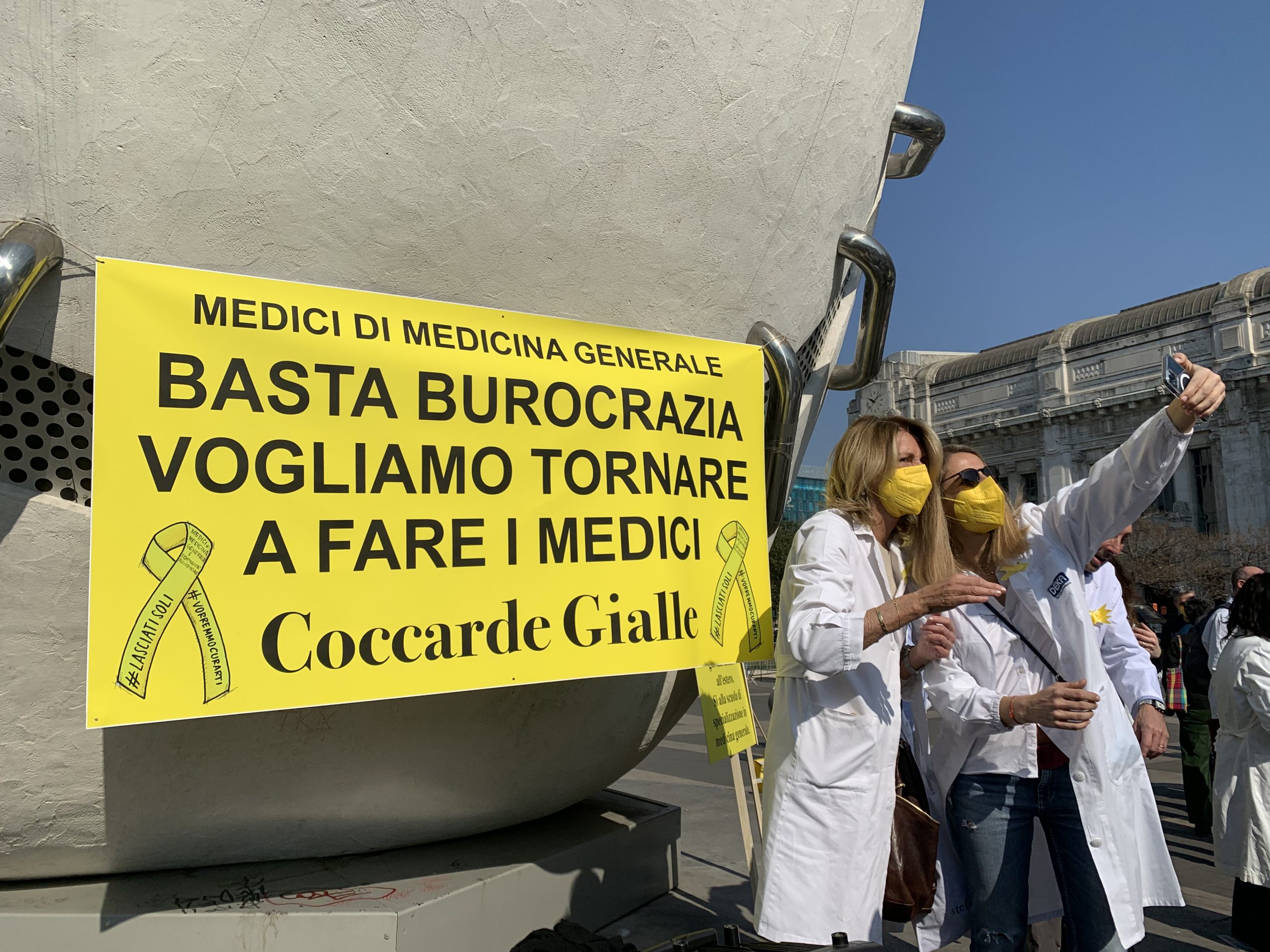

Coccarde gialle

Il malcontento diffuso della categoria inizia a dare vita anche a forme di dissenso organizzate. La mattina di sabato 26 marzo sono scese in piazza a Milano le Coccarde gialle, un movimento asindacale e apartitico nato a gennaio 2022 e al quale hanno aderito un migliaio di medici di famiglia lombardi. Nato in Toscana, il movimento vuole essere il megafono attraverso il quale i sanitari possano far valere le proprie doglianze in sede istituzionale. Il simbolo è la coccarda gialla in ricordo della bandiera nautica, e rappresenta l’attracco in un posto sicuro dopo aver superato la tempesta causata dalla pandemia. I medici lamentano di essere stati abbandonati dalla Regione nella gestione di un periodo complesso che per ora ha causato la morte di 35 medici solo in Lombardia (fonte, Quotidiano Sanità). I professionisti che hanno manifestato davanti al Pirellone hanno anche espresso tutte le loro preoccupazioni per il riassetto della medicina territoriale in corso in questo momento, con la riforma proposta dall’assessora Moratti.

Il sistema Lombardia

Per capire il punto a cui si è arrivati ora, è necessario però fare un passo indietro. È l’11 agosto 2015 quando viene approvata la riforma della sanità regionale proposta dalla giunta di centrodestra del leghista Roberto Maroni: alla pandemia di Covid-19, che avrebbe avuto come epicentro proprio la Lombardia, mancano meno di cinque anni. Tutte le debolezze di quel sistema, che mantiene saldo il principio della libera concorrenza fra pubblico e privato introdotto nella lunga era della presidenza Formigoni, emergeranno con l’arrivo del virus. È compito della vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, cercare di correggere il tiro. A partire dalle indicazioni contenute nel report di fine 2020 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Nel documento di Agenas si evidenziano le criticità presentate dalla riforma di Maroni, che ha di fatto sottratto a quelle che erano le Asl (e che sono diventate otto Ats o Agenzie di Tutela della Salute) le attività di erogazione dei servizi. Questo compito è stato invece trasferito alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (Asst), mentre le Ats hanno funzioni di programmazione, acquisto e controllo. Un approccio che secondo Agenas ha portato a problemi di governance e prodotto disomogeneità territoriali.

Nel report si critica anche la relazione fra sanità pubblica e privata: secondo l’Agenzia è necessario che la Regione applichi un maggiore controllo sull’offerta dei privati convenzionati, che oggi possono scegliere liberamente quali prestazioni erogare. Agenas raccomanda quindi l’istituzione di un’Ats unica, per unificare le funzioni di governance regionale, e di aumentare la vigilanza nei confronti delle convenzioni con i privati, oltre a rafforzare la rete territoriale istituendo dipartimenti di prevenzione e distretti.

Riforma o non riforma?

Nelle «Linee di sviluppo» approvate a novembre 2021, il sistema delle Ats viene sostanzialmente mantenuto. Vengono istituiti i distretti sanitari (saranno uno ogni 100mila abitanti, fatta eccezione per le aree montane, dove saranno uno ogni 20mila) che avranno il compito di gestire nuove strutture territoriali, chiamate Case della comunità, Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali. Ma non viene toccata l’impostazione di commistione fra sanità pubblica e privata che caratterizza il sistema lombardo.

«Il punto debole di questa riforma è che non è una riforma». Il giudizio di Carmela Rozza, consigliera regionale in quota Pd e membro della Commissione Sanità e politiche sociali, è netto. «Si tratta in pratica di una serie di operazioni peggiorative: gli ambiti d’azione delle nuove Asst non sono stati definiti e le Ats sono state mantenute. E la prevenzione, che dopo la pandemia doveva diventare il punto fulcro del potenziamento e dell’organizzazione è stata spacchettata: per cui una parte delle funzioni di prevenzione rimane all’Ats, mentre si sono inventati la prevenzione funzionale che sarà di competenza delle Asst. Tutto questo senza di fatto strutturare meglio i servizi territoriali e aumentando lo stato confusionale che si era già visto durante la pandemia». Più volte contattato, l’ufficio di Letizia Moratti non ha risposto alle domande della Sestina.

«Il testo della riforma presenta delle criticità, per esempio nella gestione dei dipartimenti di igiene e prevenzione, divisa fra Ats e Asst, ma in realtà lascia poco spazio a contestazioni e ricalca le indicazioni nazionali», commenta invece Guido Marinoni. «Ma anche se è un testo che sostanzialmente va bene, è difficilmente applicabile con la carenza di risorse umane attualmente disponibile. Quindi risulta come un libro ricco di buoni propositi, ma poco realizzabile».

«Anche il modello delle Case di comunità – aggiunge Marinoni – presenta alcune criticità, perché risente della stessa visione ospedalocentrica del sistema attuale. Si pensa di voler organizzare le nuove strutture come dei piccoli ospedali, applicando così al territorio un modello che in realtà non è quello che richiede».

Il glossario della riforma

CASE DELLA COMUNITA’ (CDC) = 203 strutture ambulatoriali con medici di medicina generale e assistenti sociali, aperte tutti i giorni 24 ore su 24, come presidio di assistenza medica immediata e per seguire i malati cronici.

OSPEDALI DI COMUNITA’ (ODC) = 60 strutture simili alle Case della comunità ma con 20-40 posti letti per ricoveri brevi.

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) = strutture di coordinamento della presa in carico dei pazienti, che faranno da raccordo tra servizi domiciliari e ospedalieri.

In cerca di soluzioni

Per la Giunta lombarda il ruolo dei medici di medicina generale nel nuovo assetto definito dalle Linee di sviluppo sarà «centrale». Ma i professionisti ancora non sanno esattamente come funzionerà il loro lavoro all’interno delle Case della comunità. Nel frattempo, da parte della Regione sembra esserci stato un cambio di passo rispetto alle dichiarazioni dell’autunno scorso, quando Moratti negava che la carenza di organico fosse effettiva. Il 18 gennaio 2022, l’assessora al Welfare ha risposto in Consiglio regionale a un’interrogazione presentata dalla delegazione del Movimento Cinque Stelle sulla mancanza di medici di medicina generale. «La Lombardia è impegnata a cercare soluzioni concrete», ha detto Moratti, delineando il piano d’azione della Regione.

Fra le misure presentate dall’assessora c’è «l’incremento del massimale degli assistiti» per i medici di famiglia che ne fanno richiesta, autorizzato dalla Regione a giugno dell’anno scorso: per ora, ha riportato Moratti, ha aderito il 6% dei professionisti. Anche per i medici ancora in formazione aumenta il numero di pazienti presi in carico, da 650 a 1000. La Lombardia, ha poi detto l’assessora, si è mossa chiedendo alle università di aumentare il numero di ammessi alle facoltà di Medicina e aumentando il numero di borse di studio per il corso di formazione in medicina generale per i prossimi anni.

Per l’opposizione, non è abbastanza. E non è abbastanza nemmeno per i medici di base, che da anni chiedono soprattutto che la borsa di studio per la formazione dei medici di famiglia, che è di circa 800 euro al mese, sia equiparata a quelle delle specializzazioni accademiche (1.500 euro circa). Un aumento secondo loro necessario per rendere la professione più attrattiva per i giovani. Così come si chiede che il ruolo del medico di famiglia sia più valorizzato, a partire da un miglioramento della sua formazione. «Al corso ci insegnano a fare ricette, non diagnosi», dice secca Viviana Cintolesi, dottoressa cilena che sta facendo il suo tirocinio come medico di famiglia in Lombardia. «Ho vissuto in tanti Paesi e visto le realtà di altri sistemi sanitari. In Inghilterra, il medico di famiglia è il pilastro del National Health Service. Solo qui il nostro ruolo è così svilito».