Continua la guerra di Donald Trump contro Harvard. Il Dipartimento di Stato americano sta verificando tutti i titolari di visto affiliati all’ateneo, non soltanto gli studenti internazionali. Non è ancora stata chiarita la ragione di tale revisione, i provvedimenti precedenti erano stati giustificati tramite l’accusa di antisemitismo dell’università. La Cnn evidenzia come «la decisione rappresenta una notevole escalation della contesa tra l’amministrazione Trump e l’università dell’Ivy League. L’amministrazione aveva precedentemente proposto di revocare la possibilità di Harvard di iscrivere studenti internazionali, ma il tentativo è stato bloccato da un giudice federale». Martedì 27 maggio, inoltre, le agenzie federali hanno ricevuto l’ordine di annullare tutti i contratti finanziari stretti con l’università, per la cifra di circa 100 milioni di dollari. Trump non intende raffreddare le tensioni fra governo e istruzione, anzi ha ribadito l’ultimatum: «Harvard deve mostrarci le loro liste. Circa il 31 per cento dei loro studenti proviene dall’estero. Vogliamo sapere da dove vengono questi studenti. Voglio essere certo che gli studenti stranieri siano persone che possono amare il nostro Paese».

Harvard è da sempre meta di studio per le eccellenze studentesche di tutto il mondo. Si conta che 24 capi di Stato e 31 primi ministri si siano formati nell’ateneo bostoniano. Tra loro otto presidenti statunitensi, Barack Obama e John F. Kennedy compresi, ma anche celebri studenti internazionali come i canadesi Pierre Trudeau e Mark Carney e la premier pakistana Benazir Bhutto. Come riportato da Francesca Salvatore sul sito Inside Over, «la “forza attrattiva” delle università americane non è mai stata solo un fatto culturale o simbolico: è stata una precisa strategia di potere, perseguita con coerenza per gran parte del XX secolo». Si parla dello spesso evocato soft power con cui gli Usa si sono culturalmente imposti su tutto l’Occidente e in generale su tutto il mondo. Paradossalmente, la lotta alle università ricorda l’atteggiamento che durante la Guerra Fredda condannò l’Unione Sovietica a chiudersi in sè stessa. Ora una delle migliori scuole di leadership al mondo rischia di perdere la sua principale attrattiva: l’impostazione internazionale e la possibilità di contatto diretto con gli attori diplomatici del futuro. Attraverso il profilo di alcuni celebri studenti internazionali nella storia di Harvard, si pensi a chi sarebbero potuti diventare con un’istruzione diversa, nella buona e nella cattiva sorte.

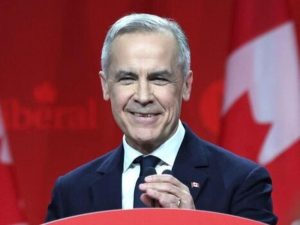

Mark Carney – Leader del partito liberale del Canada e 24esimo premier del Canada dal 14 marzo, due giorni prima di compiere 60 anni. Nato a Fort Smith, nel Nord Ovest, è cresciuto in una provincia dell’Alberta, abitata soprattutto da agricoltori e petrolchimici. Ad Harvard si è laureato in economia e successivamente ha conseguito un master e un dottorato di ricerca a Oxford. Dopo 13 anni in Goldman Sachs, nel 2003 ha fatto il suo alla Banca del Canada per poi diventarne governatore – il secondo più giovane di sempre – nel 2008. Come abbiamo raccontato in precedenza, durante il suo mandato ha dovuto affrontare la crisi finanziaria, fatto spesse volte rivendicato. Dal 2013 al 2020 è stato il primo governatore non britannico della Banca d’Inghilterra, guidandola nel periodo delicato della Brexit. Infine è stato inviato speciale delle Nazioni Unite per le finanze climatiche.

Mark Carney – Leader del partito liberale del Canada e 24esimo premier del Canada dal 14 marzo, due giorni prima di compiere 60 anni. Nato a Fort Smith, nel Nord Ovest, è cresciuto in una provincia dell’Alberta, abitata soprattutto da agricoltori e petrolchimici. Ad Harvard si è laureato in economia e successivamente ha conseguito un master e un dottorato di ricerca a Oxford. Dopo 13 anni in Goldman Sachs, nel 2003 ha fatto il suo alla Banca del Canada per poi diventarne governatore – il secondo più giovane di sempre – nel 2008. Come abbiamo raccontato in precedenza, durante il suo mandato ha dovuto affrontare la crisi finanziaria, fatto spesse volte rivendicato. Dal 2013 al 2020 è stato il primo governatore non britannico della Banca d’Inghilterra, guidandola nel periodo delicato della Brexit. Infine è stato inviato speciale delle Nazioni Unite per le finanze climatiche.

Benazir Bhutto – Deceduta nel 2007 all’età di 54 anni, Bhutto è stata per due volte la premier del Pakistan: la prima volta dal 1988 al 1990, in seguito dal 1993 al 1996. Si tratta della prima donna ad essere eletta capo di un governo democratico in un paese a maggioranza musulmana. Nel 1973 concluse l’esperienza ad Harvard laureandosi in scienze politiche. Tornata nel suo paese d’origine visse la dittatura militare del generale Muhammad Zia-ul-Haq, periodo durante il quale suo padre venne giustiziato e lei stessa finì agli arresti domiciliari. Nel 1984 divenne leader, inizialmente in esilio, del Partito popolare pakistano (Ppp) distinguendosi per il pensiero laico e liberale, combattivo pur rispettando la democrazia e allontanando gli estremismi. Venne assassinata il 27 dicembre 2007 durante un attacco suicida a Rawalpindi, in seguito a un comizio. Mentre salutava la folla sporgendosi dal tettuccio della sua auto, un poliziotto si avvicinò e le sparò. Poco dopo un attentatore si fece esplodere vicino all’auto, provocando la morte di un’altra ventina di persone.

Benazir Bhutto – Deceduta nel 2007 all’età di 54 anni, Bhutto è stata per due volte la premier del Pakistan: la prima volta dal 1988 al 1990, in seguito dal 1993 al 1996. Si tratta della prima donna ad essere eletta capo di un governo democratico in un paese a maggioranza musulmana. Nel 1973 concluse l’esperienza ad Harvard laureandosi in scienze politiche. Tornata nel suo paese d’origine visse la dittatura militare del generale Muhammad Zia-ul-Haq, periodo durante il quale suo padre venne giustiziato e lei stessa finì agli arresti domiciliari. Nel 1984 divenne leader, inizialmente in esilio, del Partito popolare pakistano (Ppp) distinguendosi per il pensiero laico e liberale, combattivo pur rispettando la democrazia e allontanando gli estremismi. Venne assassinata il 27 dicembre 2007 durante un attacco suicida a Rawalpindi, in seguito a un comizio. Mentre salutava la folla sporgendosi dal tettuccio della sua auto, un poliziotto si avvicinò e le sparò. Poco dopo un attentatore si fece esplodere vicino all’auto, provocando la morte di un’altra ventina di persone.

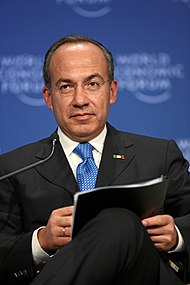

Felipe Calderón – Presidente del Messico dal 2006 al 2012, Calderón ha prima studiato giurisprudenza nella propria terra natia, per poi concludere gli studi ad Harvard in pubblica amministrazione. Fece il suo ingresso nel partito cristiano-conservatore Partito Azione Nazionale (Pan) fin da giovane, si candidò come governatore del Michoacán nel 1995 e infine come presidente. Nel corso del suo mandato la sua maggiore preoccupazione è stata la lotta al narcotraffico, con oltre 20mila uomini delle forze armate coinvolti nelle operazioni. Da un punto di vista civile, tale politica ha portato a circa 60mila morti causati dalla violenza scatenata dei cartelli. Il suo governo è stato inoltre il primo al mondo a utilizzare il software di spionaggio israeliano Pegasus, usato per spiare avversari politici e giornalisti. Dopo aver lasciato l’incarico, è entrato nel consiglio di amministrazione della società spagnola Iberdrola, specializzata nella produzione e distribuzione di gas naturale ed energia elettrica.

Felipe Calderón – Presidente del Messico dal 2006 al 2012, Calderón ha prima studiato giurisprudenza nella propria terra natia, per poi concludere gli studi ad Harvard in pubblica amministrazione. Fece il suo ingresso nel partito cristiano-conservatore Partito Azione Nazionale (Pan) fin da giovane, si candidò come governatore del Michoacán nel 1995 e infine come presidente. Nel corso del suo mandato la sua maggiore preoccupazione è stata la lotta al narcotraffico, con oltre 20mila uomini delle forze armate coinvolti nelle operazioni. Da un punto di vista civile, tale politica ha portato a circa 60mila morti causati dalla violenza scatenata dei cartelli. Il suo governo è stato inoltre il primo al mondo a utilizzare il software di spionaggio israeliano Pegasus, usato per spiare avversari politici e giornalisti. Dopo aver lasciato l’incarico, è entrato nel consiglio di amministrazione della società spagnola Iberdrola, specializzata nella produzione e distribuzione di gas naturale ed energia elettrica.

Amartya Kumar Sen – Nato proprio in un campus universitario del Bengala Occidentale nel 1933, è un economista e filosofo indiano. A partire da una riflessione sul concetto di economia del benessere, Sen ha sviluppato un nuovo approccio alla teoria dell’eguaglianza e delle libertà. Nello specifico ha proposto due nuove nozioni: la capacità e i funzionamenti come le misure più adeguate della libertà e della qualità della vita di ogni individuo. Per la sua attività di ricerca e divulgazione ha ricevuto il Premio Nobel per l’economia nel 1998. Ad Harvard non è stato solo dottorando ma anche docente, ha inoltre insegnato negli atenei di Oxford e Cambridge. È poi membro del Gruppo Spinelli, movimento politico internazionale volto al rilancio dell’integrazione europea.

Amartya Kumar Sen – Nato proprio in un campus universitario del Bengala Occidentale nel 1933, è un economista e filosofo indiano. A partire da una riflessione sul concetto di economia del benessere, Sen ha sviluppato un nuovo approccio alla teoria dell’eguaglianza e delle libertà. Nello specifico ha proposto due nuove nozioni: la capacità e i funzionamenti come le misure più adeguate della libertà e della qualità della vita di ogni individuo. Per la sua attività di ricerca e divulgazione ha ricevuto il Premio Nobel per l’economia nel 1998. Ad Harvard non è stato solo dottorando ma anche docente, ha inoltre insegnato negli atenei di Oxford e Cambridge. È poi membro del Gruppo Spinelli, movimento politico internazionale volto al rilancio dell’integrazione europea.