La chiameremo Giulia. Ha 30 anni e due lauree in Scienze della Comunicazione. Lavora come assistente marketing. Al colloquio non le sono stati chiesti solamente se e quali titoli di studio avesse, ma anche se avesse intenzione di sposarsi e avere figli.

La chiameremo Francesca. Ha 31 anni ed è rappresentante farmaceutica per un’importante azienda privata. Da poco sposata. Un lavoro ben retribuito, che aspetta solamente di diventare a tempo indeterminato. Basta arrivare al lavoro con una piccola nausea, per essere seguiti in bagno dal capo (donna), che vuole verificare che il malore non sia il sintomo di una gravidanza. E non solo: sentirsi dire che se si tiene al contratto, non si deve pensare a fare figli. Né ora, né dopo.

Due storie che ne raccontano mille e che sono confermate dai dati raccolti nelle tante inchieste sul rapporto tra maternità e lavoro in Italia.

Le donne ottengono risultati scolastici migliori rispetto agli uomini, ma il loro tasso di occupazione è solo del 47,2% contro la media europea del 58,6%. Questo è il mondo del lavoro femminile che si profila dai dati Istat per l’ultimo trimestre del 2012.[1]

Al dato sull’occupazione si somma quello sul lavoro domestico che nelle famiglie italiane è in gran parte a carico della donna. Nelle coppie di occupati tra i 25 e i 44 anni, infatti, in un giorno medio la donna, tra lavoro e faccende domestiche, è impegnata 53 minuti in più del suo partner. Un divario che cresce in presenza di figli: in questo caso il 71,9% delle ore dedicate al lavoro familiare a carico delle donne. La soluzione potrebbe essere il part time, ma chiederlo in Italia, rappresenta un rischio per la carriera. Una ricerca dell’Osservatorio sul Diversity Management della SDA Bocconi mostra che nelle imprese italiane la flessibilità finisce per penalizzare i lavoratori che vi ricorrono. Dallo studio emerge che l’88,3% dei lavoratori part time non ha avuto alcuna promozione o aumento di stipendio tra il 2007 e il 2010, contro il 72,7% dei full time.

Le statistiche europee hanno dimostrato che esiste una relazione tra disponibilità dei servizi per la cura dell’infanzia e presenza delle donne nel mondo del lavoro, con evidenti differenze tra Nord e Sud dell’Europa. Per quanto riguarda il welfare, secondo i dati del WEF (Global Gap Report 2012, ultimo rapporto del World Economic Forum sulla condizione delle donne in 135 paesi del mondo) in cima alla classifica dell’Unione Europea si colloca la Danimarca, dove il tasso di occupazione femminile è del 72% e quello di natalità è di 1,8 figli per donna. A seguire troviamo le donne francesi, svedesi e finlandesi con una media che si aggira intorno a quella danese. In contro tendenza Germania, Italia e Europa meridionale, dove la media è di circa 1,4.

A fare la differenza è il trattamento che lo stato riserva alle donne incinte nel momento del rientro a casa. In Norvegia e Svezia, ad esempio, i neonati hanno diritto di trascorrere con i propri genitori da 60 a 100 settimane, oltre a pause senza limiti nel periodo dell’allattamento.

In Svezia, poi, le 68 settimane possono essere divise tra i coniugi a seconda dei rispettivi impegni di lavoro e i primi 390 giorni si ha diritto, in entrambi i casi, all’80% del salario. Ma per legge entrambi i coniugi hanno il dovere, e non solo il diritto, di passare almeno due mesi con il bebé.

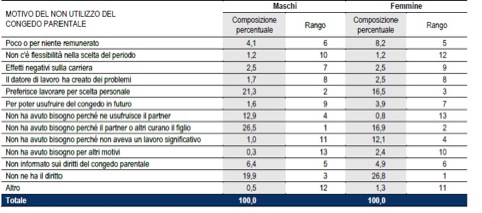

Figura 1 Occupati tra i 15 e 64 anni che non hanno fruito del congedo parentale per prendersi cura del figlio più piccoli (DATI ISTAT)

Lo Stato italiano ha sempre riconosciuto la possibilità ai genitori di usufruire dei congedi parentali nei primi otto anni di età del bambino, consentendo di assentarsi dal lavoro. La nuova disciplina “Fornero”, però, ha finalmente introdotto anche per i papà un riposo obbligatorio. Di un giorno. Con la possibilità di usufruire, facoltativamente, di “ben” altri due giorni.

A favore delle lavoratrici madri è stato invece previsto un sostegno economico. In particolare esse potranno ottenere, al posto del congedo parentale, un contributo da spendere per un servizio di baby-sitting o per asilo nido pubblici o privati accreditati (300 euro versati dall’Inps). Non tutte le mamme, però, potranno ottenere il voucher bebè: l’assegno verrà versato, infatti solo sulla base del reddito e dell’ordine di presentazione delle domande. Attenzione: per ogni voucher ricevuto, la lavoratrice avrà una riduzione di pari durata del congedo parentale.

Altre le novità portate dal decreto: oltre al congedo obbligatorio, se n’è aggiunto un altro facoltativo che garantisce a entrambi i genitori un periodo di 6 mesi ciascuno, fino a un massimo di 10 mesi in tutto (ma se è il papà a prendere almeno tre mesi consecutivi di aspettativa, si può salire fino a 11 mesi).

«L’idea del congedo parentale, conosciuto in tutta Europa come Daddy days, è un passo importante dal punto di vista simbolico – spiega Maurizio Ferrera, professore di Scienza Politica ed editorialista del Corriere della Sera – Un giorno di congedo è troppo poco: il ministro Fornero ne voleva tre, ma sarebbe costato troppo. È stato fatto un passettino nella direzione giusta, ma serve urgentemente fare un ulteriore passo in due direzioni. La prima è quella di alzare il tasso di sostituzione (rapporto tra stipendio e indennità nei congedi parentali, ndr): il 30%, infatti, è troppo poco e l’uomo non è incentivato a richiederlo. La seconda direzione da prendere è quella di accrescere il valore di assegni per i figli».

In Italia esistono due tipi di assegni: uno sul nucleo familiare, riservato a lavoratori dipendenti e pensionati, che varia in relazione al reddito; l’altro è l’assegno al terzo figlio, introdotto dall’ex ministro Livia Turco, universale e sottoposto anch’esso al reddito. «Un’esperienza positiva, quella dell’assegno al terzo figlio, da estendere e universalizzare a tutti i bambini – conclude Ferrera – poiché è una delle misure con equità redistributiva maggiore. Senza dimenticare che quello che manca in Italia, soprattutto, sono i servizi».

Il contributo per il neonato dovrebbe essere sufficiente per il nido comunale, sempre che si riesca ad accedervi. Senza considerare poi i 10 mesi di utilizzo del servizio, che arrivano a pesare su una famiglia per più di 3mila euro annui, come emerge dall’indagine di Cittadinanzattiva relativa al 2012, che ha fotografato la situazione degli asili nido del nostro paese.

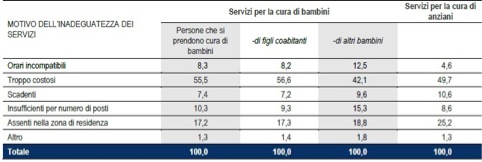

Figura 2 Donne tra i 15 e 64 anni che si prendono cura di minori e/o anziani e non lavorano per assenza di servizi (DATI ISTAT)

Facendo un confronto tra i posti disponibili e la potenziale utenza, in media in Italia la copertura degli asili è del 6,5% (percentuale che sale all’13,3% se consideriamo solo i capoluoghi di provincia) con un massimo del 15,2% in Emilia Romagna ed un minimo dell’1% scarso in Calabria e Campania. Questo dato conferma non solo quanto l’Italia sia lontana dall’obiettivo comunitario che fissa al 33% la copertura, ma anche dal resto dei Paesi europei: Danimarca, Svezia e Islanda si contraddistinguono per il più alto tasso di diffusione dei servizi per la prima infanzia (con una copertura del 50% dei bambini di età inferiore ai tre anni), seguiti da Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Slovenia, Belgio, Regno Unito e Portogallo (con valori tra il 50% e il 25%). Percentuali comprese tra 25 e 10% si registrano in Lituania, Spagna, Irlanda, Austria, Ungheria e Germania.

Senza arrivare ai livelli scandinavi con asili aperti 24 ore su 24, il Comune di Prato a gennaio 2013 ha approvato un nuovo regolamento dei servizi per l’infanzia (0-3 anni) che introduce, tra l’altro, la frequenza solo pomeridiana all’asilo nido. I bambini hanno così la possibilità di restare a casa la mattina con le mamme impiegate part time, arrivando al nido all’ora di pranzo. Il nuovo orario si affianca naturalmente a quello tradizionale, con ingresso la mattina e uscita dopo pranzo o nel pomeriggio.

Non è un paese per mamme lavoratrici, l’Italia. Se mancano i nonni su cui fare affidamento, i servizi sociali sono carenti e distanti dalle problematiche reali, e non ci si può permettere una baby sitter a tempo pieno, conciliare posto di lavoro e figli diventa davvero complicato. Una carriera, per quanto modesta, è necessaria per crescere un bambino. Purtroppo non è egualmente valido il ragionamento inverso e le storie di Giulia e Francesca, corredate dalla schiettezza dei dati, lo dimostrano. Il risultato è che le mamme italiane si sono guadagnate la fama di eroine, e i figli italiani quella di mammoni: entrambi ne farebbero volentieri a meno.

Angela Tisbe Ciociola

Silvia Morosi

Alessandro Minissi

Alexis Paparo

[1] Per l’ultimo trimestre 2011 il dato è del 46,8%