Nella piana di Lamezia Terme, un tempo, le acque termali del torrente Bagni erano meta di pellegrinaggi per le loro proprietà curative. Ora di questo non è rimasto niente, perché il tempo, l’incuria e l’urbanizzazione l’hanno soffocato tra cemento e degrado. L’idea di proteggere il territorio dalle alluvioni si è tradotta in una cancellazione della sua identità naturale. A monte il corso d’acqua conserva ancora un’anima selvaggia; a valle la sua foce si perde tra inquinamento e incuria. La Calabria è un mosaico di cui la natura dispone le tessere. Il dissesto idrogeologico ne è il protagonista silenzioso, modellando il territorio con frane, smottamenti e alluvioni che segnano da sempre la sua esistenza. Le acque scendono veloci dalle montagne per gettarsi nel Tirreno e nello Ionio, talvolta prosciugandosi d’estate per poi risvegliarsi con furia in autunno. Una dinamica antica che ha costruito un fragile equilibrio, minacciato oggi dall’abbandono e dalla scarsa tutela.

2024 anno della sete – Il 2024 è stato segnato da una riduzione delle precipitazioni del 40% rispetto alla media decennale, portando gli invasi idrici al 20% della loro capacità media e mettendo in crisi l’agricoltura. Temperature fino a 4,1°C sopra la media stagionale hanno aggravato il rischio di desertificazione, soprattutto lungo il versante ionico. A questo periodo di siccità si è contrapposto, a fine anno, un brusco ritorno delle piogge, con nubifragi che hanno causato allagamenti e frane. L’Osservatorio Città Clima di Legambiente ha registrato ben 92 eventi meteorologici estremi nel Sud Italia nel solo 2024, molti dei quali in Calabria. Nel febbraio 2025, il quadro non sembra migliorare, con segnali di ulteriore instabilità climatica. Questi eventi non sono nuovi nella storia della regione. L’alluvione di Soverato del 2000, con l’esondazione del torrente Beltrame che provocò 13 vittime, rappresenta uno degli episodi più tragici, simile a quanto avvenuto negli ultimi anni. Il terremoto di Pietrapaola del 2024, pur essendo un evento sismico, ha sottolineato la connessione tra instabilità idrogeologica e fenomeni naturali, richiamando alla memoria il devastante terremoto del 1783, seguito da maremoti e frane. Il riscaldamento globale ha modificato i modelli climatici mediterranei, portando a siccità prolungate e piogge torrenziali. A ciò si aggiunge la cattiva gestione del territorio: consumo di suolo, deforestazione e abbandono delle infrastrutture idriche hanno reso il territorio sempre più vulnerabile. L’erosione costiera e l’agricoltura intensiva completano un quadro di fragilità che collega passato e presente, rendendo necessario un intervento immediato.

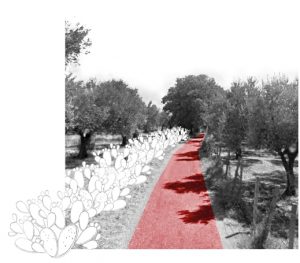

Il progetto – Il torrente potrebbe diventare un motore di sviluppo sostenibile per la Calabria. Il progetto di riqualificazione, che per ora è ancora un sogno, prevede la creazione di un parco fluviale che attraversi la piana di Lamezia Terme, collegando il lungomare Falcone e Borsellino alle Terme di Caronte, attraverso un percorso ciclopedonale di 12 km. L’obiettivo è riconnettere il paesaggio naturale con quello urbano, trasformando un’area degradata in una risorsa ambientale, economica e sociale. L’intervento si concentra su diversi aspetti: la mobilità sostenibile, la valorizzazione agricola, la tutela del territorio e il recupero storico delle terme. Un’infrastruttura verde che possa promuovere il turismo lento e coinvolgere attivamente la comunità locale. Il tracciato ciclopedonale si snoda in un ambiente in continua trasformazione, passando dagli uliveti secolari alle aree urbane fino alla costa, attraversando zone che oggi versano in stato di abbandono. «La sfida è far percepire il torrente come un elemento vivo e non come una barriera», spiega l’architetto Elena Perini.

Economia locale – Il dissesto idrogeologico rappresenta una delle sfide principali della regione Calabria. Il torrente Bagni, come molti altri corsi d’acqua della zona, subisce l’alternanza di stagioni secche e piogge torrenziali, con il conseguente rischio di esondazioni. Negli anni ’50 e ’70, le alluvioni hanno devastato il territorio, portando alla costruzione di massicci argini in cemento che hanno soffocato il torrente senza risolvere i problemi alla radice. Il progetto punta a mitigare questi rischi attraverso la sistemazione delle sponde con vegetazione autoctona, come la canna Arundo donax, e un’opera di ingegneria naturalistica che permetta un migliore assorbimento delle acque, riducendo il pericolo di frane e smottamenti. Oltre a ridisegnare il paesaggio urbano e naturale, la riqualificazione del torrente Bagni potrebbe rappresentare un’occasione per rilanciare l’economia locale. La creazione del parco fluviale e del percorso ciclopedonale favorirebbe il turismo lento, intercettando viaggiatori interessati a percorsi naturalistici, attività outdoor e alla scoperta delle tradizioni locali. La stessa agricoltura, elemento centrale del territorio, potrebbe trarne vantaggio: le aziende agricole locali avrebbero l’opportunità di offrire esperienze didattiche, degustazioni e vendita diretta di prodotti tipici. «Non si tratta solo di riqualificare un’area, ma di creare un sistema in cui il torrente diventi un filo conduttore per l’intera economia locale», afferma l’architetto Perini. «L’aspetto più importante è il coinvolgimento dei cittadini, vogliamo che la gente torni a vivere il proprio territorio e a sentirlo come parte della propria identità». In una regione che ha sempre faticato a fidarsi delle istituzioni, è fondamentale che i cittadini siano coinvolti in questo processo di riscoperta. La costruzione di un senso di appartenenza passa attraverso il riconoscimento del valore del proprio territorio, la consapevolezza che ogni sentiero recuperato, ogni corso d’acqua riportato alla luce, è un pezzo di storia restituito alla comunità.

Per tutte le foto consultare il link: https://www.lasestina.unimi.it/main/cronache/il-torrente-bagni-come-e-e-come-forse-sara-foto/