Stesso letto, ma sogni diversi, dice un proverbio cinese. per molto tempo Stati Uniti e Cina sono stati così, una coppia senza dialogo costretta in un’unica casa. Ma forse non più. Nonostante le contese territoriali e questioni politiche, Pechino e Washington negli ultimi tempi si parlano sempre più spesso e la visita di Joe Biden nella capitale cinese ne è solo l’ultima prova.

Stesso letto, ma sogni diversi, dice un proverbio cinese. per molto tempo Stati Uniti e Cina sono stati così, una coppia senza dialogo costretta in un’unica casa. Ma forse non più. Nonostante le contese territoriali e questioni politiche, Pechino e Washington negli ultimi tempi si parlano sempre più spesso e la visita di Joe Biden nella capitale cinese ne è solo l’ultima prova.

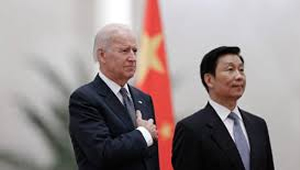

Giugno 2013, California. Al rancho Mirage si incontrano Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, e Xi Jinping presidente cinese fresco di elezione. È il più importante vertice bilaterale della storia tra America e Cina, dopo quello tra Nixon e Mao nel 1972, che segnò la ripresa dei rapporti commerciali tra i due Paesi. Un incontro informale, senza cravatta, per parlare di cyber sicurezza, dopo lo scandalo Datagate e dopo le ripetute accuse alla Cina di spionaggio militare e commerciale. “Gli Usa e la Cina devono forgiare un nuovo modello di cooperazione basato sul mutuo interesse e reciproco rispetto “ aveva detto Obama al termine dell’incontro. E di un nuovo modello di relazione tra i due paesi ha parlato anche il leader cinese sei mesi dopo, in occasione della visita del vice presidente americano Joe Biden: “Promuovere il dialogo e la cooperazione è l’unica scelta corretta anche per noi”. Il 4 dicembre Biden era arrivato a Pechino per arginare la crisi tra Cina e Giappone sull’ADIZ (air defence identification zone) un nuovo spazio di identificazione aerea voluto dal governo di Pechino sopra il Mare Cinese Orientale che aveva provocato dure reazioni da parte di Giappone e Stati Uniti. Salvo poi la retromarcia americana: le compagnie aeree devono rispettare le procedure di identificazione. Debolezza o maturità politica da parte di Washington? Quello che appare è che Russia, Cina (ma anche Iran, Siria e Corea del Nord) stiano approfittando della politica più morbida di Obama per quanto riguarda le relazioni con le potenze straniere per migliorare la propria posizione nello scacchiere geopolitico. Obama, questa l’accusa di Repubblicani e alleati, sarebbe troppo buono, insomma.

Ma a legare Washington e Pechino, più che la buona volontà, sono gli interessi economici di entrambe le parti, al punto che, dal 2009, i rispettivi segretari di Stato s’incontrano due volte l’anno per discutere di strategie economiche. Gli Stati Uniti sono il maggior creditore estero della Cina: esportano poco ma importano tanto. Il deficit commerciale, a ottobre di quest’anno, era di 267 milioni di dollari. Un dato che riflette i vizi economici di entrambi: le cicale americane, incapaci di risparmiare, scialacquano i loro soldi in beni prodotti dalle formiche cinesi, che al contrario alimentano poco la domanda interna. Inoltre, gli Stati Uniti hanno investimenti di vario tipo in Cina, tra catene alberghiere, industrie petrolchimiche e manifatturiere, per un totale di 48 miliardi di dollari.

Ma è proprio la politica monetaria uno dei punti più controversi del dialogo tra Cina e Stati Uniti. Il Renminbi Yuan (letteralmente moneta del popolo) vale circa 0,16 dollari. Troppo pochi, accusa Pechino, che ha di recente posto un tetto alle riserve di dollari americani nelle banche cinesi, che al momento possiedono il più grande stock di monete straniere del mondo. L’obiettivo, posto per il 2015, è quello di alzare il valore dello yuan e farne una moneta di scambio internazionale, proprio come il dollaro adesso. La posizione di Obama è complicata: da una parte rivalutare lo yuan avvantaggerebbe l’export americano e potrebbe far diminuire lo squilibrio commerciale tra i due Paesi, ma dall’altra al Congresso non piace l’idea di avere un domani un dollaro cinese come competitor. Il Senato americano ha appena approvato una legge che impone tariffe accessorie nell’export con i Paesi che, come la Cina, manipolano la moneta.

A complicare il quadro economico è il discorso dei diritti umani. «La Cina condivide i nostri interessi economici, non i nostri ideali«, aveva riassunto John McCain durante la corsa alle presidenza del 2008/2009. Da allora gli Stati Uniti hanno più volte fatto appelli alla Cina sui diritti umani. A luglio di quest’anno, il vice-segretario di stato William Burns ha detto che gli Usa e la Cina, «in quanto potenze maggiori che cercano di stabilire un nuovo modello di relazioni, hanno la responsabilità di mostrare moderazione nelle loro azioni e di rispettare le regole che reggono le relazioni internazionali».

«Questo vuol dire rispettare l’universalità dei diritti dell’uomo e risolvere la questione del furto informatico della proprietà intellettuale – continua Burns – aderire a queste regole e ad altre regole internazionali aiuterà a ridurre l’incertezza e, di ritorno, a rafforzare la sicurezza mondiale e una solida crescita economica».

Susanna Combusti

Maria Elena Zanini