Coprono i contenuti delle pagine web. Costringono ad aspettare per vedere un video. Si aprono quando meno te lo aspetti e non è facile chiuderli. Alcuni lampeggiano, si animano, si spostano. Altri suonano, parlano, fanno rumore. Sono le pubblicità online: banner, pop up, inserzioni testuali, ma anche veri e propri spot e nuove schede che compaiono senza preavviso. Per almeno 198 milioni di persone (dati di giugno 2015) sono solo un ricordo. Merito degli ad-blocker: plug-in o estensioni per i browser capaci di intercettare gli annunci e farli sparire. Da fenomeno di nicchia l’uso di questi strumenti sta diventando una prassi consolidata, sia da desktop che da mobile. Con conseguenze economiche non da poco per chi con le pubblicità online vorrebbe guadagnarci: secondo il report 2015 di Adobe e Page Fair l’uso degli ad-blocker nel 2015 ha comportato perdite per circa 21,8 miliardi di dollari.

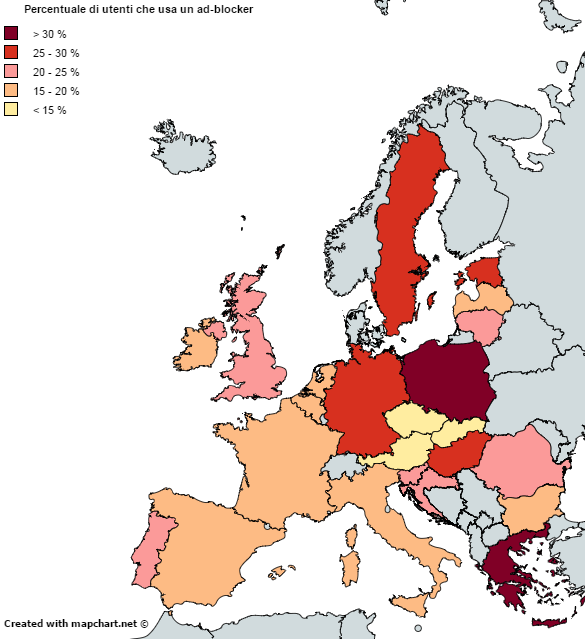

I motivi per detestarli non mancano. A volte i pop up disturbano la navigazione, a in alcuni casi dietro alle pubblicità si nascondono frodi o tentativi di furto dei dati personali. E tutti gli ad – compresi quelli più eleganti e rispettosi degli utenti – aumentano il tempo di caricamento delle pagine web, consumano traffico dati e mangiano la batteria degli smartphone. Non stupisce che in tutto il mondo l’uso degli ad-blocker dal 2014 al 2015 sia cresciuto del 41 per cento. In Italia nel 2015 il 12,8 per cento degli utenti si è servito di un’estensione per bloccare le inserzioni. Ma in Europa i Paesi in cui gli ad-blocker sono più diffusi sono Grecia (36,7 per cento) e Polonia (34,9 per cento).

Il fenomeno, che una volta era limitato ai pc, ha contagiato anche gli smartphone. Secondo gli ultimi dati del Global Web Index, almeno il 37 per cento degli utenti usa un ad-blocker sul proprio mobile, e il 42 per cento è interessato a farlo in futuro. Del resto, se fino al 2014 bloccare la pubblicità richiedeva una certa dimestichezza informatica, nel 2015 sempre più marchi hanno deciso di facilitare il processo. A settembre Apple ha annunciato che il browser Safari aggiornato alla nuova versione del sistema operativo iOS, la 9.0, avrebbe supportato app capaci di disinfestare il web da tutti gli ad. Così basta andare su App Store e scaricarne una per liberarsi da ogni pubblicità. A pochi mesi di distanza anche Samsung ha fatto lo stesso, e per il prossimo browser nativo di Asus si parla addirittura di un ad-blocker integrato. Questa svolta ha fatto la fortuna dei programmatori di Adblock Fast e Crystal, che sono state tra le prime app di ad-blocking messe a punto per iOS e, da febbraio, per Android.

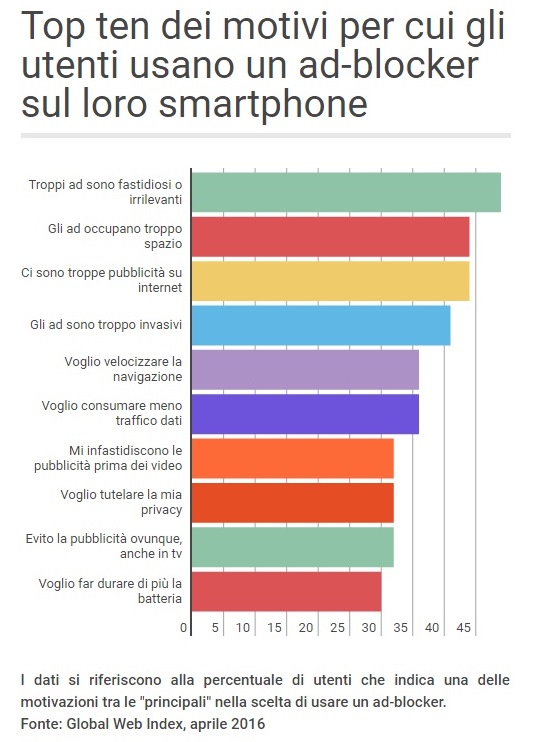

Gli effetti della diffusione capillare degli ad-blocker sono tangibili. Secondo una ricerca pubblicata da Google a maggio 2015 nel mondo si visualizza solo il 54 per cento di tutti gli annunci sul web. Nel nostro Paese siamo nella media: gli utenti italiani ne vedono il 56 per cento. Ma a poco meno di un anno di distanza ci si aspetta percentuali molto più basse – soprattutto per i video. A cosa si deve la crescita degli ad-blocker? Secondo un sondaggio realizzato ad aprile 2016 da Global Web Index i motivi per cui gli utenti decidono di servirsene spaziano dall’eccesso di pubblicità sul web (42 per cento) al desiderio di velocizzare la navigazione (36 per cento), passando per la paura di subire invasioni della privacy (32 per cento). La ragione numero uno, però, è chiara: il 49 per cento degli utenti reputa gli ad «irrilevanti» o «fastidiosi».

L’uso sempre più generalizzato degli ad-blocker non è sfuggito a chi le pubblicità le crea. A inizio marzo l’associazione di pubblicitari Iab Italia ha preso posizione sul fenomeno ad-blocking, definito come una «pratica controproducente» per «tutti i player dell’advertising online», ma anche «per gli utenti finali, nel medio e nel lungo periodo». La ragione? Bloccare gli ad «mette a rischio l’accesso a notizie, informazioni e contenuti di qualità», che è reso possibile anche grazie agli introiti che derivano dall’advertising. D’altra parte, Iab riconosce anche che spesso le pubblicità online sono poco rispettose degli utenti, e per questo ha deciso di schierarsi «a favore di chi si impegna a realizzare una “buona advertising” che renda piacevole la user experience». Per cercare di capire il fenomeno, l’associazione ha anche annunciato un tavolo di lavoro sul tema. L’obiettivo è prima di tutto quello di realizzare un “Libro Bianco” che «studierà dimensioni, dinamiche e conseguenze di questo fenomeno e degli strumenti di ad-blocking, offrendo un quadro definitorio e una stima dell’impatto per il mercato pubblicitario online».

La strada imboccata da Iab sembra essere quella della promozione di pubblicità più gradevoli e meno invasive, che non spingano quindi gli utenti a optare per gli ad-blocker. Non è una novità: questa è la filosofia sposata anche da Adblock Plus, una delle estensioni più diffuse per bloccare le inserzioni online, che ha lanciato – e integrato nel proprio funzionamento – l’«Acceptable Ads Program». Il sistema filtra le inserzioni e anziché bloccarle tutte permette la visualizzazione di quelle che rispettano alcune condizioni. Le inserzioni «accettabili» devono essere chiaramente riconoscibili come pubblicità: i banner che inducono a cliccare imitando tasti o altre funzioni di un sito vengono bloccati. E poi gli ad non devono essere fastidiosi, animati o rumorosi e non devono oscurare i contenuti delle pagine web. La lista delle pubblicità cui viene concesso di raggiungere gli utenti – assicura AdBlock Plus – può essere soggetta a cambiamenti in base alle segnalazioni degli utenti. Anche questo meccanismo, però, è imperfetto. Nel febbraio 2015 il Financial Times ha accusato alcuni grandi inserzionisti – come Microsoft e Amazon – di pagare l’estensione perché i loro banner rientrassero nella lista bianca. Adblock Plus ha smentito, e da allora si è impegnato a rendere più trasparente la gestione dei filtri. Il compromesso tra bisogno di pubblicità e desideri degli utenti è possibile. Basta volerlo.

Chiara Severgnini