Dal carbone nascono i fior

Piantare alberi per compensare le proprie emissioni di CO2. È la strategia delle aziende per un futuro net zero. Ma il rischio greenwashing è dietro l'angolodi Irene Panzeri e Pierluigi Mandoi

Scorri, scegli, metti nel carrello. Inserisci i dati, il metodo di pagamento e continua. La pagina web potrebbe essere quella del rivenditore di moda preferito o la compagnia aerea con cui regalarsi un viaggio. La procedura è sempre la stessa da quando l’e-commerce è un’abitudine. Ma una differenza c’è e appare un momento prima del “Paga ora”: “Compensa le emissioni del tuo volo/ prodotto”. Si va dalla richiesta di pochi centesimi a pochi euro con la promessa dell’azienda di ripagare il danno ambientale generato dall’acquisto. Come? Investendo in progetti a favore della riduzione dei gas serra. Un buon compromesso per liberarsi del senso di colpa e dare il proprio piccolo contributo al pianeta. Ma non è sempre facile capire dove quei 25 centesimi vadano a finire. Si assicurano alberi piantati, investimenti in energia rinnovabile e pratiche sostenibili per una produzione a zero emissioni. A volte accade, altre volte le buone intenzioni si perdono in progetti opachi.

Non è un caso che il fenomeno della compensazione, pensato già negli anni 80 ma esploso negli ultimi dieci anni, abbia fatto rima più di una volta con greenwashing. Ovvero la pratica delle aziende di “lavarsi” la coscienza di grandi inquinatrici comunicando un impegno per la salvaguardia del pianeta che poi risulta gonfiato o fasullo. È il caso, per esempio, della compagnia petrolifera Shell, sanzionata lo scorso anno dall’autorità olandese per aver definito il proprio carburante “carbon neutral”, grazie agli investimenti in progetti di compensazione. Peccato che i risultati di questi progetti fossero frutto di ricerche indipendenti ma non comprovabili scientificamente.

Episodi simili di pubblicità ingannevole su temi ecologici si ripetono con sempre maggiore frequenza e le autorità nazionali stanno imparando a farci i conti. Nel dicembre 2021 anche l’Italia ha avuto la sua prima storica ordinanza contro il greenwashing. Il tribunale di Gorizia ha definito scorretta la comunicazione dell’azienda tessile friulana Miko. A corredo dei propri prodotti Miko affermava caratteristiche come “la prima microfibra sostenibile e riciclabile” o promesse come “riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO2 dell’80%”. Tutte informazioni fuorvianti e volutamente incomplete per rendere il prodotto accattivante.

Compensare, ma cosa significa?

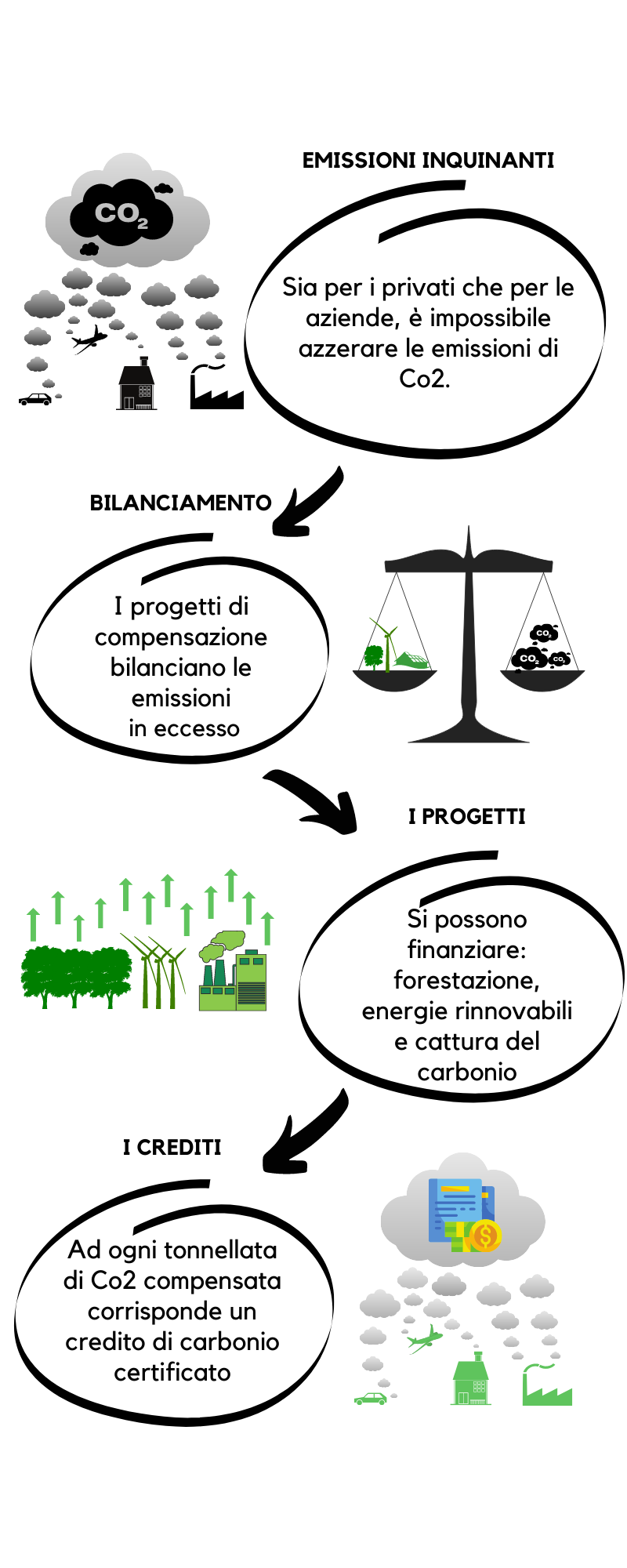

Il cambiamento climatico è ormai irreversibile. Un processo che non può essere fermato può però essere rallentato. Con questo scopo nasce la compensazione, per tentare di frenare le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Consapevole che azzerare la produzione di gas serra è impossibile, il meccanismo della compensazione prevede che per bilanciare le proprie emissioni si investa in progetti che le emissioni le prevengono, come l’efficientamento energetico, o che le assorbono, come la forestazione. Se ad esempio un’azienda emette 8 tonnellate di CO2 per compensare dovrà investire in una foresta tanto grande da assorbire quella quantità di gas serra. L’azienda può realizzare un progetto in autonomia o può finanziare un ente terzo che lo faccia al posto suo. In questo caso compra i cosiddetti “crediti di carbonio”, ovvero quote del progetto che corrispondono alla quantità di CO2 che si vuole compensare.

A percorrere per prima questa strada fu nel 1989 la compagnia di energia elettrica statunitense Applied Energy Services. Per compensare le emissioni della sua nuova centrale a carbone in Connecticut finanziò la realizzazione di un’agroforesta in Guatemala. Il meccanismo prese piede tanto che nel 1997 le Nazioni Unite lo introdussero all’interno del protocollo di Kyoto, come parte della strategia di riduzione delle emissioni. 190 Paesi aderirono al Cdm (Clean Development Mechanism), il primo esperimento di mercato regolamentato di crediti di carbonio. Il Cdm prevedeva che i Paesi industrializzati potessero finanziare progetti di compensazione in Paesi in via di sviluppo. Oltre la metà dei finanziamenti andò ai settori eolico e idroelettrico. Chi metteva in atto il progetto, dopo l’approvazione di autorità interne al Cdm, non riceveva denaro direttamente dall’Onu, ma crediti Cer (Certified Emission Reductions) che potevano essere scambiati con denaro sul mercato aperto. La promessa di questo denaro extra avrebbe dovuto portare a costruire più progetti di energia rinnovabile di quanto si sarebbe altrimenti fatto. Secondo lo studio “Do carbon offsets offset carbon?’” del Center for Climate Change Economics and Policy pubblicato nel 2021, però, almeno il 52% dei progetti di compensazione approvati dal Cdm finirono per finanziare iniziative che molto probabilmente si sarebbero realizzate in ogni caso. Nonostante fosse in crisi da molti anni, solo nel 2019, durante la Cop25, fu dichiarato il fallimento del Cdm, a causa dei troppi crediti generati (e rimasti in larga parte invenduti) e della concorrenza dei nuovi mercati di compensazione nati nel frattempo.

Chi deve compensare: l’Ets europeo

In Europa, ma anche in altre parti del mondo, esistono dei mercati regolamentati dove si acquistano e si cedono crediti di carbonio. Quello europeo è entrato in vigore nel 2005, ha il nome di Ets (Emissions Trading System) e, spiega Johannes Enzmann della direzione generale clima della Commissione Europea, «nasce all’indomani del protocollo di Kyoto, che obbligava l’Unione a diminuire le emissioni dell’8% entro il 2012. Lo strumento più efficace sarebbe stato una tassa sulla CO2 ma sarebbe stata necessaria l’unanimità degli Stati membri, e non siamo riusciti ad averla». Si è deciso allora di introdurre un sistema di tipo cap-and-trade, mettendo un tetto alle emissioni per ogni azienda dei settori più inquinanti e stabilendo sanzioni in caso di superamento, ma anche permettendo a chi non riesce a diminuire i propri gas serra di comprare crediti di carbonio all’asta per restare sotto la soglia. Aver istituito un mercato regolamentato consente all’Europa di gestire le aste, controllare quali e quanti crediti ne facciano parte e assicurare la stabilità del sistema, in modo da non ripetere fallimenti come quello del Cdm.

In origine il tetto alle emissioni era fissato dai singoli Stati. «Tendevano a essere piuttosto generosi o, diciamo, ottimisti», racconta Enzmann. Dal 2013 invece la decisione spetta a Bruxelles. Ogni anno il limite viene abbassato del 2,2%, rendendo più costosa la scelta di compensare le emissioni invece di diminuirle. E i proventi delle aste dei crediti di carbonio (14-16 miliardi di euro l’anno tra il 2018 e il 2020) sono destinati al bilancio degli Stati membri, che sono tenuti a spenderne almeno la metà in programmi per la transizione ecologica. Ad esempio, recentemente in Italia si è parlato di utilizzarli per contrastare il caro bollette derivante dal passaggio alle fonti rinnovabili: una misura promossa, tra gli altri, da Stefano Besseghini, presidente di Arera, l’autorità indipendente di regolazione del mercato energetico. «La prima volta che l’ho proposto in audizione al Parlamento è stata nel 2018. Era importante che passasse il concetto di destinare almeno parte di questi proventi a beneficio del consumatore finale, che in fondo paga molti degli incentivi alla decarbonizzazione attraverso la bolletta».

Carbonio quanto mi costi

Quattro anni fa si trattava più di una questione di principio, visto che i ricavi delle aste raggiungevano al massimo qualche centinaio di milioni di euro l’anno. Ma nell’ultimo anno il prezzo di una tonnellata di CO2 nell’Ets è quasi triplicato, passando dai circa 30 euro di gennaio 2021 a un massimo di 88 raggiunto a ottobre. Complice la cosiddetta Market Stability Reserve, una misura dell’Unione Europea che, per stabilizzare il mercato, ha ritirato i crediti in eccesso prodotti dalle aziende che hanno inquinato di meno durante la prima fase della pandemia. Lo sviluppo, a detta di Besseghini, va in una giusta direzione: «Quando la CO2 valeva 5-6 euro a tonnellata, il mercato offriva agli operatori un segnale troppo basso per stimolare davvero comportamenti virtuosi». Ma a preoccupare è la velocità con cui si è arrivati al livello attuale e adesso, spiega, «bisogna prestare attenzione all’evoluzione del prezzo nel medio termine». Secondo le stime degli analisti di mercato, nei prossimi anni si dovrebbe assistere prima a una riduzione e poi a un ulteriore aumento graduale: il prezzo di equilibrio per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica europei dovrebbe essere tra i 100 e i 120 euro a tonnellata. L’invasione russa in Ucraina, peraltro, ha portato un deciso calo al costo delle emissioni sul mercato Ets, che è tornato a un livello tra i 60 e i 70 dollari interrompendo, anche se temporaneamente, la salita degli ultimi due anni.

%

Emissioni ridotte dall'Ets nei settori di applicazione

Una parte delle quote, però, non è messa all’asta ma distribuita gratuitamente alle industrie inquinanti. Spiega Enzmann: «È una misura necessaria per evitare il carbon leakage», la “fuga” delle aziende dall’Unione verso Paesi dove non ci sono tetti alle emissioni, che renderebbe vani gli sforzi ecologici europei e meno competitivi gli operatori che si sforzano di ridurre la CO2.

Gli esperti europei stimano che, nei principali settori coperti (energia, aviazione e grandi industrie), il sistema abbia contribuito a diminuire del 42,8% i gas serra prodotti in Europa dal 2005 a oggi. Ma i settori che fanno parte dell’Ets costituiscono meno della metà del totale delle emissioni dell’Ue. «Sfuggono ancora», dice Besseghini, «tre mondi sostanziali: l’agricoltura, l’edilizia civile e i trasporti. Tre grandi settori emettitori di CO2 che hanno un grandissimo potenziale».

«Fino a qualche anno fa il segnale dato dall’Ets era troppo debole»

Stefano Besseghini«Nella fase post Covid il prezzo della CO2 è esploso»

Stefano Besseghini«Vorremmo che fosse pratica strutturata utilizzare i proventi delle aste Ets per calmierare il caro bollette»

Stefano BesseghiniParola d’ordine: accelerare

«È chiaro che per come è concepito l’Ets il sistema deve accelerare rispetto a quanto previsto inizialmente per ridurre le emissioni», ammette Enzmann. Per questo il 14 luglio 2021 è stata presentata una proposta di riforma, con l’obiettivo di tagliare entro il 2030 il 55% delle emissioni (da qui il nome “Fit For 55”) rispetto all’anno di riferimento, il 2010 in questo caso. Per raggiungere questo traguardo l’Ue propone una riduzione annuale del 4,2% del tetto massimo di emissioni e il taglio una tantum di 117 milioni di quote (quello che la commissione ha chiamato “re-basing”). Tra le proposte compare anche quella di allargare il sistema a settori fino a oggi esclusi, come il trasporto marittimo. Per gli altri grandi assenti, vedi trasporto stradale e edilizia, sarà invece creato un sistema separato di scambio di emissioni.

La riforma, che dovrebbe entrare in vigore tra il 2024 e 2025, torna anche su un tema tra i più contestati quando si parla di Ets europeo: la distribuzione gratuita dei crediti. Se l’intenzione è quella di rimuoverli gradualmente (in particolare per il settore del trasporto aereo), nella pratica l’Ue non sembra ancora pronta a farne a meno. «Continueremo con questo sistema fino a quando non ci sarà una soluzione migliore», taglia corto Enzmann.

«Cbam subito!»

Oggi questa soluzione, inserita tra le proposte, potrebbe essere il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam). Secondo questo meccanismo, previsto per entrare gradualmente in vigore a partire dal 2026, le aziende Ue che importano da Paesi con regole meno stringenti sono obbligate a comprare quote di emissioni al prezzo che avrebbero pagato se le merci fossero state prodotte sotto le regole dell’Unione. Al contrario quando un produttore non Ue può dimostrare di aver già pagato il prezzo per il carbonio utilizzato nella produzione, questo costo può essere completamente dedotto dall’importatore europeo.

Il Cbam trova l’approvazione delle voci più critiche verso l’Ets, tra le quali spicca il think tank climatico con sede a Bruxelles Sandbag. «Pensiamo che il Cbam sia un buon meccanismo ma dovrebbe essere introdotto il prima possibile», dice Charlotte Olhausen, la climate policy campaigner della ong. Quello che più preme alla no-profit è fermare il sistema di cessione gratuita delle quote. «Era iniziato come una misura per proteggere dal carbon leakage, ma crea delle distorsioni e ora è diventata una ricompensa per le industrie», prosegue Olhausen sottolineando come si stia capovolgendo il principio “chi inquina paga”. E incalza: «È un ostacolo all’innovazione e non incentiva realmente le industrie a mettere in atto la decarbonizzazione». Ma è anche l’intero Ets a essere sotto accusa: «Pensiamo che in questi anni non abbia fatto abbastanza, è troppo debole per essere la pietra angolare della politica climatica europea».

«L’Ets in questi anni non ha fatto abbastanza, è troppo debole per essere la pietra angolare della politica climatica europea»

Charlotte Olhausen

Chi vuole compensare: il mercato volontario

I progetti di compensazione che noi finanziamo aggiungendo 25 centesimi agli ordini sui siti di e-commerce, però, non appartengono al sistema Ets. Società come Zalando, Ryanair e Easyjet sono esempi di imprese che, pur non essendo obbligate per legge a compensare le emissioni, ritengono opportuno attuare politiche verso la tanto ambita neutralità carbonica. I motivi possono essere i più vari e non riguardano necessariamente la tutela del pianeta: con la grande importanza data al cambiamento climatico negli ultimi anni, chi non sembra attento alla sostenibilità può avere gravi danni d’immagine. D’altronde, come ha ammesso Larry Fink, ceo di Blackrock, il più grande fondo di investimento del mondo, «le politiche climatiche ormai non sono più una questione sociale o ideologica, ma principalmente di profitti».

Lo dimostra la crescita del mercato della compensazione volontaria, che secondo una stima del sito specializzato Ecosystem Marketplace ha raggiunto una dimensione di oltre un miliardo di dollari nel 2021, con il prezzo di una tonnellata di carbonio passato dai 4,65 dollari di giugno ai 14,40 di dicembre. «Questo mercato ha un’importanza significativa», racconta Davide Pettenella, professore di Economia e politica forestale all’università di Padova: «Proprio perché promosso dalla società civile, è stato ed è un campo di sperimentazione di investimenti anche molto innovativi», presi poi come esempio anche dai mercati regolamentati.

«Il mercato volontario è stato ed è un campo di sperimentazione di investimenti anche molto innovativi»

Davide PettenellaOltre che alle aziende, poi, il mercato volontario è aperto anche ai singoli che vogliono fare la loro parte per ridurre le emissioni del pianeta. Sono nati dei veri e propri e-commerce dedicati, dove in pochi clic una persona può calcolare la propria impronta carbonica e comprare crediti equivalenti. Il costo di un pacchetto è intorno agli 8 dollari per mezza tonnellata di CO2, ma i più zelanti possono acquistare anche abbonamenti mensili secondo l’ormai onnipresente modello Netflix.

I progetti finanziati dal mercato volontario sono promossi da governi (specie in Paesi in via di sviluppo), organizzazioni no-profit oppure società di consulenza e possono essere di diverso tipo. La grandissima parte (più del 92%) riguarda due macrocategorie: foreste ed energie rinnovabili. Il mercato comprende però anche piani di efficientamento energetico, miglioramento dei processi dell’industria manifatturiera e smaltimento corretto dei rifiuti. I benefici potenziali che possono derivare da questo tipo di compensazione sono molti: la riduzione di emissioni va a vantaggio del pianeta in qualunque luogo essa avvenga e investire nei Paesi in via di sviluppo consente di avviare una transizione verso l’energia pulita anche dove altrimenti mancherebbero le risorse economiche. Per non parlare di quei Paesi dove la politica decide di ignorare i problemi del cambiamento climatico (Jair Bolsonaro in Brasile insegna).

Il maggior problema però, proprio a causa della mancanza di regolamentazione del mercato, sta nella difficoltà di capire se i progetti producono effettivamente il beneficio ecologico annunciato. Senza regole chiare è infatti facile che ci siano abusi, come dimostra anche il già citato fallimento del Cdm: secondo uno studio del 2016, più dell’85% dei crediti venduti all’interno di quel meccanismo aveva “poche possibilità” di mantenere le promesse sull’impatto ambientale. Secondo Pettenella bisogna usare criteri oggettivi per distinguere un buon credito di carbonio da uno che non lo è. «Il primo di questi è l’addizionalità», spiega, «cioè fare qualcosa di più rispetto al business as usual»: se il progetto sarebbe stato comunque realizzato anche senza i crediti, il loro acquisto non riduce realmente le emissioni. In secondo luogo, poi, bisogna evitare il cosiddetto double counting, che si ha quando un’iniziativa viene “messa a bilancio” sia dal Paese in cui viene realizzata sia da quello che l’ha finanziata, raddoppiando la stima delle emissioni evitate. «Ma ci sono anche quelli che noi chiamiamo carbon cowboy, che cedono la stessa quota di carbonio a più operatori e fanno un po’ come quelli che vendono il Colosseo ai turisti stranieri».

La qualità dei crediti disponibili sul mercato sta comunque migliorando, a detta del docente. Complice la creazione di registri dei progetti («L’American Registry, uno dei più noti su scala internazionale, sta diventando il riferimento di eccellenza per evitare il doppio conteggio», spiega), ma anche la semplificazione della procedura per certificare i crediti. «Qualche anno fa avevamo molti standard, oggi ce ne sono principalmente due: il Verra (ex Vcs) e il Gold Standard. E l’idea che i criteri debbano essere certificati da una parte terza, quindi da un organismo indipendente e accreditato, sta diventando una prassi molto più comune rispetto al passato».

Land use nemico amico

Il settore agricolo o forestale, il land use per gli addetti ai lavori, accoglie la maggior parte dei progetti del mercato volontario. Sono oltre 107 mila gli investimenti nella compensazione che promettono la piantagione di foreste o la loro protezione da fattori distruttivi. Azioni tanto virtuose nell’assorbimento della CO2, quanto inaffidabili secondo la Commissione europea che li ha estromessi dal proprio mercato di generazione dei crediti. Ma perché? Una prima ragione è che questo tipo di interventi non necessitano di una particolare innovazione tecnologica per essere realizzati e quindi non incentivano in nessun modo le aziende che li compiono a migliorare i propri processi produttivi. La reversibilità è la seconda ragione, come spiega il prof. Pettenella: «Una piantagione è soggetta a rischi imprevisti, come gli incendi o gli attacchi parassitari. Se io pianto una foresta e dopo dieci anni questa brucia, tutto il carbonio che avevo accumulato, generando crediti, viene riemesso in atmosfera. Il bilancio è quindi negativo». A rendere questi investimenti ancora più ambigui infine è la difficoltà a monitorarli, essendo quasi tutti localizzati in Paesi in via di sviluppo.

La tecnologia negli ultimi anni, però, è arrivata in soccorso. Oggi i progetti vengono costantemente tenuti sotto osservazione grazie alla geolocalizzazione, per essere sicuri che non vadano distrutti. «Il valore minimo per cui una foresta deve rimanere intatta è di trent’anni», spiega Pettenella, «Ma ci sono standard più rigorosi che ne chiedono 40 o addirittura 100».

Nonostante qualche zona d’ombra, l’esperienza volontaria nel land use si è rivelata così tanto innovativa, che le Nazioni Unite l’hanno presa da modello per introdurre i progetti Redd+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation). Già messi in pratica a partire dagli anni 80, i progetti di riduzione delle emissioni evitando la deforestazione sono stati istituzionalizzati solo durante la Cop 21 nel 2015. Il meccanismo è presto descritto: «Soprattutto nei paesi tropicali o in via di sviluppo, un’organizzazione si presenta dicendo: “Io ti aiuto a conservare la foresta e ti aiuto a creare fonti di reddito alternative all’uso del suolo per pascolo, agricoltura o legname”», racconta Pettenella. Ma il rischio leakage è dietro l’angolo: «Se io ho una comunità di popolazione locale indigena che dipende da quel bosco per i propri fabbisogni – fa l’esempio il professore – e metto l’area forestale in regime di protezione, corro il rischio di spostare il problema in un’altra area». Per questo le certificazioni impongono che vengano prese in considerazione anche le esigenze delle popolazioni locali per trovare soluzioni condivise al disboscamento del suolo.

Forestazione, istruzioni per l’uso

Per fare forestazione piantare alberi non basta. «Bisogna innanzitutto utilizzare specie diverse per non avere l’effetto di piantagione». A parlare è Pietro Acrami, responsabile dei progetti forestali dell’associazione ReteClima. è lui a guidarci nel bosco di Giussano (MB), piantato dalla ong dieci anni fa. «È chiaro che un bosco artificiale non potrà mai essere come un bosco naturale, noi possiamo solo imitare il più possibile la natura». A maggior ragione quindi la varietà di piante è d’obbligo perché si sviluppi una parallela varietà di animali. La biodiversità è la premessa necessaria perché un bosco sopravviva nel tempo. «Non basta poi piantare alberi, bisogna anche mantenerli con costanza». Secondo una stima della stessa ReteClima il bosco di Giussano, che conta circa 1700 alberi, raggiunta la sua maturità, di solito intorno ai 30 anni di vita, sarà in grado di assorbire circa 432 tonnellate di CO2.

«La compensazione? Va smantellata»

Neanche le esperienze più positive, però, sono bastate a mettere al riparo i mercati di compensazione dalle critiche delle associazioni ambientaliste più agguerrite. «Per noi sarebbe meglio che tutto il sistema venga smantellato e che si pensi di più a dei reali investimenti e percorsi per tagliare le emissioni», afferma Martina Borghi, responsabile della campagna Foreste di Greenpeace Italia. «Il meccanismo è pericoloso, perché permette l’idea che si può pagare per continuare a inquinare», aggiunge, e sottolinea in particolare la difficoltà di mantenere in piedi i progetti forestali. «L’idea erronea di partenza è che il carbonio immagazzinato per milioni di anni nei depositi sotterranei possa essere compensato aggiungendo carbonio nei depositi di superficie come le foreste, che sono molto più volatili». Più che piantarne di nuove, inoltre, sarebbe meglio proteggere quelle che già esistono. In molti casi, inoltre, a detta dell’associazione, si aggiungono anche problemi di rispetto dei diritti umani delle comunità indigene nei luoghi dei progetti: «Se uno Stato ha più interesse a concedere un terreno per far compensare la CO2 ad aziende straniere, questi popoli si vedono privati del diritto alla proprietà della terra». La soluzione, dunque, dovrebbe partire da due presupposti: una maggior consapevolezza ambientale da parte delle aziende e un cambiamento dello stile di vita dei singoli. «Non deve essere visto come un attacco alle nostre possibilità quotidiane: si può vivere serenamente consumando di meno».

«Il meccanismo della compensazione è pericoloso, perché permette l’idea che si può pagare per continuare a inquinare»

Martina Borghi

«Se lo sviluppo sostenibile non è misurabile, allora non è sviluppo»

Elena StoppioniFacile come fare greenwashing

Un mercato in espansione, senza norme né controlli, tenta le aziende a “tingere di verde” i propri prodotti. Il greenwashing è nemico pubblico negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, braccato dall’Antitrust. In Italia, invece, avviene ancora sottotraccia. «Eppure è diffusissimo nel nostro Paese, anche per ingenuità». Elena Stoppioni, presidente dell’associazione Save The Planet lo sa bene, visto che a dicembre scorso ha accompagnato la società Alcantara nella sua battaglia legale contro la comunicazione scorretta della concorrente Miko, ottenendo una prima significativa vittoria in Tribunale, seppure solo a livello cautelare. Nonostante la vicenda processuale non sia ancora conclusa Stoppioni afferma: «L’ordinanza ha creato un precedente molto importante. In Italia però il tema è ancora nuovo e mancano autorità che decidano in materia». Save the Planet tenta di colmare questo vuoto facendo consulenza ambientale alle aziende. Il loro slogan è «Se lo sviluppo sostenibile non è misurabile non è sviluppo». Così aiuta le piccole medie imprese a intraprendere la via della compensazione con consapevolezza e senza scorciatoie. «Prima deve venire la strategia d’impresa – spiega – Alla misurazione della propria carbon footprint deve seguire l’efficientamento. Ricordiamoci sempre che la CO2 migliore è quella che non viene prodotta. Ha senso compensare solo quello che alla fine non può essere eliminato».