GIOVANI E CAREGIVER

Senza sussidi, sostegno scolastico e supporto psicologico. Il doppio impegno dei 324 mila ragazzi che si prendono cura di un familiare con disabilitàdi Costanza Oliva e Matteo Negri

Nel freezer di Erika Borellini ci sono tra i 150 e i 200 vasetti di omogeneizzato. Ogni domenica mattina trasforma in mousse un piatto diverso per sua mamma Lorenza, che dieci anni fa ha avuto un aneurisma cerebrale e da allora non può più mangiare in autonomia. Questa è solo una delle attività di cui si fa carico Erika, che ha iniziato ad assistere sua mamma quando aveva 19 anni. In Italia sono quasi 8 milioni i caregiver familiari come lei, e tra questi più di 300 mila hanno meno di 25 anni.

Nel freezer di Erika Borellini ci sono tra i 150 e i 200 vasetti di omogeneizzato. Ogni domenica mattina trasforma in mousse un piatto diverso per sua mamma Lorenza, che dieci anni fa ha avuto un aneurisma cerebrale e da allora non può più mangiare in autonomia. Questa è solo una delle attività di cui si fa carico Erika, che ha iniziato ad assistere sua mamma quando aveva 19 anni. In Italia sono quasi 8 milioni i caregiver familiari come lei, e tra questi più di 300 mila hanno meno di 25 anni.

Oggi Erika ha 29 anni e una laurea magistrale in Ingegneria elettronica, ma i suoi anni da studentessa universitaria sono stati molto diversi da tanti suoi coetanei: «Per me la sveglia suona alle 6:30», racconta Erika. «Ho mezz’ora per prepararmi prima di svegliare mia mamma. Poi inizia la sua igiene quotidiana: si lavano i denti e la faccia, con i trattamenti specifici per la dermatite, e intanto scherziamo e guardiamo i cartoni animati. Le faccio un po’ di fisioterapia, e quando finivo mi aspettavano 40 minuti di macchina per andare in università, dove seguivo le lezioni fino all’ora di pranzo. Allora rientravo a casa per darle da mangiare, perché si nutre un po’ tramite sondino e un po’ tramite bocca, ma vuole che sia io a darle da mangiare perché ho imparato a capire quando le va di traverso qualcosa. Nel pomeriggio tornavo in università, e di nuovo rientravo a casa per le 20: pensa a quanti viaggi avanti e indietro di 40 minuti ho fatto in questi anni!», scherza Erika. Le attività di cura proseguono anche la sera tra igiene del corpo, fisioterapia, cena e poi un po’ di tempo trascorso in famiglia davanti alla televisione. «Alle 22:30 la porto a letto, e a quel punto iniziavo a studiare. Dalla telecamera che c’è nella mia stanza si vede che a un certo punto mi addormentavo letteralmente sui libri». La vita da giovane caregiver, per Erika, significava anche dormire poco.

In quanto attività informale, non esistono dati ufficiali sul numero di caregiver nel nostro Paese, ma nell’ambito dell’Indagine europea sulla salute del 2019 l’Istat ha stimato che 7 milioni e 992 mila italiani forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana. Tra questi i giovani caregiver, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, sono 324 mila: ovvero il 5,5 per cento sul totale dei ragazzi in questa fascia di età.

«Essere un caregiver significa prendersi cura di qualcuno sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista pratico, aiutando la persona con le medicazioni o con la somministrazione delle medicine, accompagnandola alle visite mediche, supportandola nei bisogni della vita quotidiana, occupandosi della casa», spiega Paola Limongelli, assistente sociale e docente presso il dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano. Se in Italia non si è ancora arrivati a un pieno riconoscimento giuridico e sociale dei caregiver, la situazione è ancora più sommersa quando si parla di ragazzi. «Gli young caregiver sono una categoria nascosta. La nostra cultura e il nostro welfare si basano sulla famiglia, e il lavoro di cura informale è all’ordine del giorno. Se i caregiver non sono ancora stati definiti a livello normativo, figuriamoci quando lo sarà la categoria dei giovani». I caregiver più giovani si possono ulteriormente distinguere in due gruppi: gli young caregiver veri e propri, ovvero i minorenni, e gli young adult caregiver, fino ai 24-26 anni. «Una differenza tra young caregiver e giovani adulti è che i minorenni non hanno ancora formato completamente la loro identità, non hanno ancora concluso il loro percorso di crescita e quindi sono maggiormente a rischio quando sono investiti di grandi carichi di cura all’interno della loro famiglia», racconta Limongelli.

Le reazioni degli operatori sono due: un giudizio netto rispetto alle capacità genitoriali della famiglia, che può portare fino all’allontanamento, oppure banalizzare la situazione vissuta dal giovane caregiver.

Paola LimongelliIl fenomeno è ancora poco conosciuto nei servizi a stampo socio-sanitario, come ad esempio i centri psicosociali o i servizi per le dipendenze, dove gli operatori potrebbero venire in contatto con giovani caregiver. «Mi è capitato spesso di vedere pazienti accompagnati da adolescenti o da giovanissimi – racconta Limongelli – ma nessuno si chiede mai: “Ma lo accompagna e basta o c’è dell’altro? Chi si prende cura del paziente che ho di fronte?”». Secondo Limongelli, gli stessi assistenti sociali potrebbero ancora oggi avere delle difficoltà nel riconoscere il tipo di responsabilità che gli adolescenti hanno in casa. «Gli esiti potrebbero essere di due tipi: o si ha una reazione molto forte, quindi di giudizio netto rispetto alle capacità genitoriali della famiglia, e questo potrebbe comportare degli interventi drastici come l’allontanamento o l’intervento di educatori a domicilio. Oppure, visto che il prendersi cura dei familiari è parte della nostra cultura, si potrebbe all’opposto banalizzare la situazione dicendo: “Ma sì, fa la spesa, e che problema c’è se ogni tanto va a prendere il fratello a scuola o accompagna il nonno a fare la visita?” oppure “Com’è bravo, assiste la mamma che è un po’ depressa”». La via preferibile in questi casi sarebbe invece la personalizzazione del percorso del giovane caregiver. «Da una parte è importante tutelare i ragazzi, soprattutto da un punto di vista giuridico, dall’altra è necessario metterli nelle condizioni perché possano decidere quanto sostenere la propria famiglia e in quali attività. In Inghilterra, ad esempio, questo tipo di progettazione viene già fatta con l’aiuto di un esperto», racconta Limongelli.

Tra i primi a fare luce sul fenomeno dello young caregiving in Italia c’è stata la cooperativa sociale “Anziani e non solo”. «Intorno al 2012 abbiamo iniziato a occuparci di caregiving in ambito europeo, e abbiamo visto che nel Regno Unito e in Irlanda c’erano progetti specifici per i giovani caregiver», spiega la presidente della cooperativa Licia Boccaletti. «Inizialmente siamo rimasti stupiti, perché non avevamo preso in considerazione l’idea che questo tema potesse riguardare anche i ragazzi, o addirittura i bambini. Ma se questo fenomeno esisteva altrove, allora doveva esistere anche in Italia». Attraverso il progetto di ricerca europeo “Me-We”, nel 2018 “Anziani e non solo” ha raccolto i dati sul contesto italiano: «Da questo studio, che si concentrava sui ragazzi tra i 15 e i 17 anni, è emerso che il 23,4 per cento degli intervistati si prendeva cura di un familiare: un dato che supera di oltre quattro volte la percentuale riportata dall’Istat. Del resto, anche quando interveniamo nelle classi vediamo che un ragazzo ogni quattro o cinque ha responsabilità di cura in famiglia». Dalla ricerca, che coinvolgeva sei Paesi europei, è stato possibile individuare alcune specificità italiane: «L’Italia è il Paese in cui in maniera più preponderante i ragazzi si occupano dei nonni. Questo è dovuto probabilmente alla nostra struttura familiare, che privilegia l’assistenza a domicilio degli anziani. L’altra differenza importante è il fatto che da noi non esistono ancora programmi strutturati rivolti ai giovani caregiver: ci sono organizzazioni, come la nostra, che lavorano su alcuni territori quando trovano risorse, ma non c’è un servizio che sia in grado di raggiungere tutti», spiega Boccaletti.

Di fronte all’invisibilità del fenomeno, è difficile identificarsi come giovane caregiver. «Di solito per gli adulti il fattore che porta a essere caregiver è la malattia improvvisa di un familiare. Ma se un bambino accudisce un genitore o un fratello che è sempre stato così, è più complicato capire la particolarità della situazione. In più c’è tanto stigma: tra gli adulti è considerato naturale affrontare la malattia di un familiare, mentre in adolescenza si tende a tenerla nascosta sia tra i coetanei, con cui manca un confronto, sia con gli adulti, per paura di un intervento del servizio sociale», prosegue Boccaletti. Anche intercettare i giovani caregiver diventa quindi complesso: «Buona parte del nostro lavoro coinvolge gli operatori sociali, sanitari e scolastici, cioè coloro che più facilmente possono incontrare questi ragazzi. Lavoriamo con loro in un’ottica di sensibilizzazione e formazione, per aiutarli a riconoscerli e sapere come approcciarsi a loro. Gli insegnanti, per esempio, quando iniziamo a parlare di caregiving poi ci dicono “Ah sì, io mi ricordo di quello studente che si prendeva cura del fratello”. L’attenzione della scuola c’è, ma gli insegnanti sono un po’ sopraffatti, perché qualunque problema di tipo sociale che riguardi gli adolescenti arriva sul tavolo della scuola. Le università invece si stanno muovendo in autonomia, senza un approccio uniforme a livello nazionale. Quello che noi cerchiamo di proporre è di equiparare il caregiver allo studente lavoratore», racconta Boccaletti.

A un punto dalla laurea

Per il riconoscimento dei caregiver come studenti lavoratori si era attivata anche Erika Borellini, quando ha rischiato di non poter proseguire i suoi studi. A causa della difficile conciliazione tra studio e attività di cura, in triennale Erika non era riuscita a laurearsi col punteggio necessario per iscriversi al corso magistrale che aveva scelto: a separarla dalla soglia di 85/110 c’era solo un punto. Eppure, se l’università le avesse riconosciuto lo status di studentessa lavoratrice avrebbe avuto diritto a due punti aggiuntivi sul punteggio di laurea. Per questo Erika ha avviato una petizione su Change.org per ottenere una deroga e proseguire gli studi. «Il mio rapporto con l’università inizialmente è stato difficile. Dopo la maturità ho iniziato Ingegneria meccatronica - ricorda Erika - ma quell’anno non ho passato neanche un esame, tranne inglese. Allora ho cambiato e mi sono iscritta a Ingegneria elettronica, che era più in linea con quello che avevo studiato alle superiori. Lì ho incontrato anche alcuni ex compagni del liceo, che conoscevano la mia situazione e mi hanno aiutata a stare al passo con le lezioni: prima anche il passaggio di appunti era problema, perché mi dicevano “Vieni a lezione e prendi appunti tu se vuoi sapere le cose”. Ma chiaramente non era così facile».

Gli anni della triennale hanno coinciso con una serie di interventi chirurgici delicati a cui si è dovuta sottoporre sua madre, per cui Erika ha dovuto spesso studiare mentre la assisteva a casa o in ospedale: «Non potevo rifiutare nessun voto, perché avrei dovuto aspettare sei mesi prima di rifare lo stesso esame. Così studiavo al meglio delle mie possibilità, ma accettando qualsiasi risultato, e alla fine mi sono laureata con 84/110. Quando ho cercato di accedere alla laurea magistrale che avevo scelto, mi hanno detto che il voto minimo necessario era 85. Non gli interessavano tutti i documenti legali e ospedalieri: secondo loro non potevo proseguire gli studi. Così ho lanciato una petizione, che è esplosa perché molte persone si sono ritrovate nella mia situazione. E alla fine, dopo che lo stesso ministro dell'Istruzione si è interessato al mio caso, ho ottenuto una deroga per iscrivermi alla magistrale. Ed è andata bene: mi sono laureata lo scorso ottobre, con 105/110», racconta Erika.

La storia di Erika, che ha ricevuto molta attenzione dai media, ha contribuito a fare luce sul problema degli studenti caregiver. Tuttavia, al di là dei casi specifici, in Italia non è prevista una procedura uniforme da seguire in questi casi. Alcune università si sono attivate per inserire all’interno dei regolamenti delle agevolazioni per gli studenti caregiver, sia di tipo economico che sul versante della flessibilità didattica. Molte altre, invece, non prevedono ancora nessun tipo di sostegno per i ragazzi che devono conciliare gli studi con le attività di cura familiare. Il sistema universitario italiano, infatti, è ancora improntato su un modello tradizionale in cui non vengono considerate le molte variabili che possono incidere sull’andamento degli studenti. Per un giovane caregiver che, ad esempio, non può contare sull’aiuto economico della famiglia, le possibilità di accedere a una formazione di tipo universitario si riducono notevolmente. L’erogazione delle borse di studio avviene per merito, ma non si possono non considerare le difficoltà aggiuntive che un caregiver si trova ad affrontare: mantenere un alto rendimento scolastico mentre si lavora e ci si prende cura di un parente diventa molto complesso. Secondo Samia Ibrahim, insegnante e presidente dell’associazione "Young Care Italia", «siamo abituati a pensare che se una persona va fuori corso è perché non si è impegnata abbastanza. Però chissà cosa ha vissuto quella persona in quell’anno, chissà di quali responsabilità si è dovuto fare carico. Purtroppo i professori universitari fanno fatica a capire l’importanza di una valutazione formativa: l’approccio è ancora tradizionale e poco individuale».

Chi non ha fatto i compiti oggi?

Anche bambini e ragazzi in età scolare possono ritrovarsi a ricoprire incarichi di cura. Le ricerche mostrano che il carico di cura impatta negativamente sul rendimento scolastico dei giovani caregiver, e nei casi estremi può portare all’abbandono degli studi. «Il drop-out scolastico si lega moltissimo al fenomeno del young caregiving, come conseguenza diretta o secondaria», spiega Simona Bianco, psicologa dell’associazione “Young Care Italia”. «A volte i ragazzi non riescono a star dietro ai vari impegni e vivono le istituzioni scolastiche come un ennesimo luogo in cui viene richiesto loro impegno e in cui non vengono compresi. Altre volte invece l'abbandono scolastico è dovuto al fatto che i ragazzi, soprattutto i maschi, vogliono subito essere una risorsa per la propria famiglia in termini economici. Quindi capita che i ragazzi abbandonano gli studi appena possibile, per intraprendere professioni non qualificate e spesso senza contratti regolari». Quando in una famiglia c’è necessità di prendersi cura di qualcuno, tendenzialmente tutte le energie si concentrano su quella persona. «Può capitare che l'altro genitore o gli altri adulti non abbiano in quel momento la serenità mentale di volgere uno sguardo diverso all'adolescente. Quindi se il ragazzo incomincia a non andare a scuola e dice: “Adesso vado a fare il cameriere”, gli viene detto di sì perché almeno entrano più soldi in casa», prosegue Bianco.

In questo senso, per chi si trova in condizione di fragilità assume un’importanza primaria la funzione di orientamento della scuola. «Molte volte alle scuole medie il giudizio orientativo viene dato con superficialità. Ai ragazzi viene consigliato di iscriversi a scuole professionali quando si teme che non possano affrontare un carico di studio maggiore. Ma se sono motivati basterebbe metterli in contatto con le associazioni di volontariato che offrono ripetizioni gratis nel caso in cui abbiano delle difficoltà, o aiutarli a capire quali sono le scuole ci sono sul territorio, perché nessuno in famiglia li accompagnerà agli open day. I giovani caregiver sono abituati a dovercela fare da soli e quindi tendono a non chiedere aiuto, ma in molti casi bastano queste piccole attenzioni per fare davvero la differenza».

A volte i giovani caregiver non riescono a stare dietro anche agli impegni scolastici, altre volte abbandonano gli studi per essere una risorsa economica per la loro famiglia.

Simona Bianco In presenza di insegnanti sensibili al tema, la scuola diventa anche il luogo privilegiato per intercettare i giovani caregiver e aiutarli a riconoscersi nel loro ruolo di cura. In questo senso opera l’associazione “Abitare le età”, che lo scorso anno ha inaugurato una serie di incontri nelle scuole superiori sul tema della relazione di cura. I primi due istituti a sperimentarli sono stati un liceo e un istituto professionale di Bergamo. «L’attenzione al tema dipende dalla disponibilità di ciascun insegnante, ma nei licei c'è più diffidenza ad affrontare questo tema», spiegano Annamaria Scioti e Angiola Minotti, coordinatrici del progetto. «Alcuni professori ce l'hanno detto molto onestamente: quello che conta è la materia, l'area curricolare. Nei professionali, c'è una maggiore intuizione delle difficoltà che i ragazzi vivono a casa perché il fenomeno è più frequente. E parliamo di intuizione perché è una responsabilità lasciata all'insegnante intuire se c'è un problema alle spalle del ragazzo», proseguono Scioti e Minotti.

In presenza di insegnanti sensibili al tema, la scuola diventa anche il luogo privilegiato per intercettare i giovani caregiver e aiutarli a riconoscersi nel loro ruolo di cura. In questo senso opera l’associazione “Abitare le età”, che lo scorso anno ha inaugurato una serie di incontri nelle scuole superiori sul tema della relazione di cura. I primi due istituti a sperimentarli sono stati un liceo e un istituto professionale di Bergamo. «L’attenzione al tema dipende dalla disponibilità di ciascun insegnante, ma nei licei c'è più diffidenza ad affrontare questo tema», spiegano Annamaria Scioti e Angiola Minotti, coordinatrici del progetto. «Alcuni professori ce l'hanno detto molto onestamente: quello che conta è la materia, l'area curricolare. Nei professionali, c'è una maggiore intuizione delle difficoltà che i ragazzi vivono a casa perché il fenomeno è più frequente. E parliamo di intuizione perché è una responsabilità lasciata all'insegnante intuire se c'è un problema alle spalle del ragazzo», proseguono Scioti e Minotti.

Per rispondere alle esigenze dei giovani caregiver in età scolare, nel 2018 il Ministero dell’Istruzione ha siglato un protocollo con le organizzazioni impegnate a loro favore. L’obiettivo primario era quello di contrastare gli impatti negativi e definire interventi di sostegno per gli studenti caregiver. Questo accordo, però, si è concretizzato in un nulla di fatto. «Il problema è culturale. Potrebbe anche servire una circolare ministeriale, ma è ancora più importante sviluppare una sensibilità tra gli insegnanti. C'è un questionario che proponiamo ai professori che dice “Tra i tuoi alunni, chi sono quelli che non fanno i compiti? Quanti sono quelli che arrivano in ritardo a scuola? Hai mai provato a pensare che dietro questo non c'è soltanto la mancanza, ma c'è un disagio?”. Allora inizi a farti delle domande, soprattutto se ti dico che in media ci sono due giovani caregiver per classe. E allora inizi ad avere l'occhio vigile, e capisci che la risposta a quel ritardo non è la nota, ma un'attenzione in più», spiega Scioti.

Doppio turno

Per un giovane caregiver l’accesso al mondo del lavoro rappresenta un’ulteriore prova di equilibrismo tra la sfera domestica e le responsabilità del mondo esterno. Il primo impiego solitamente richiede grande impegno e dedizione, ma quando si è il punto di riferimento della propria famiglia diventa difficile concentrare tutte le energie sul lavoro. È il caso di Chiara Livia Ciccotto, che ha 24 anni e fin da piccola si è assunta responsabilità di cura nei confronti di tutta la sua famiglia: «Mia mamma non ha una diagnosi ufficiale - spiega Chiara Livia - ma in famiglia sono stata un po’ io la figura materna, e lei la figlia. Mia sorella è bipolare, mentre mio papà, che ora non c’è più, aveva un tumore allo stomaco, uno alla vescica e uno alla schiena. Riusciva a camminare e a fare la spesa, ma io mi facevo carico delle altre commissioni: se non le avessi fatte io, non le avrebbe fatte nessuno». Oggi Chiara Livia vive con il suo fidanzato, ma continua a occuparsi di sua mamma e sua sorella: «Mi occupo io delle loro faccende domestiche, se hanno bisogno di comprare delle medicine le prendo io e poi gliele porto, se hanno bisogno di aiuto nel fare la spesa le accompagno, e poi magari ci prendiamo un caffè. Anche trascorrere del tempo insieme è in qualche modo terapeutico, e quindi è un lavoro da caregiver».

Fino alla scorsa estate Chiara Livia lavorava, ma dopo una serie di esperienze difficili ha deciso di iscriversi all’università. «Ho fatto fatica a conciliare il lavoro da caregiver con la mia vita professionale. Lo dico sinceramente: ho perso due lavori per via di mia sorella. Noi siamo gemelle e abbiamo un rapporto davvero intenso, per cui quando lei sta male io sto male. Se lei è ricoverata anche io vado in down, e non riesco ad andare avanti come se nulla fosse. Come potevo andare tranquillamente al lavoro sapendo che mia sorella era a casa e stava combinando dei casini? A volte ero io a dire “Basta, non posso più lavorare”, mentre un mese fa è stato il mio capo a dirmelo. Mi ha detto: “Sei entrata in un modo e ora sei un’altra persona. Devi prenderti cura di tua sorella, so che è difficile venire qui a lavorare e concentrarti su queste cose: ti farebbe bene ma tu non riesci a farlo”. Anche per questo ho decidere di rimettermi a studiare: mi sono iscritta all’università, così avrò più tempo da mettere a disposizione della mia famiglia», prosegue Chiara Livia.

Lo yoga della risata attiva un joy cocktail composto di endorfine, serotonina, ossitocina e dopamina, mentre calano cortisolo e adrenalina, tipici di chi è caregiver.

Cristina CortesiIn questi anni Chiara Livia ha contribuito a fondare un’associazione, “Curopoli”, per condividere con altri caregiver gli insegnamenti che ha tratto dalla sua esperienza personale: «La cosa fondamentale è sapere che per prendersi cura degli altri bisogna prima stare bene con se stessi: se manca questa prerogativa molto difficilmente si può essere d’aiuto. Anche prendersi un caffè da soli, leggere un libro, uscire con un'amica, fare una chiamata può influenzare positivamente il lavoro da caregiver». Per questo, l’associazione “Curopoli” organizza eventi ricreativi e culturali per «prendersi cura di chi cura», come ama ripetere la fondatrice e presidente Cristina Cortesi. L’idea prende spunto dall’esperienza personale di Cortesi, madre di due figli, di cui uno con un’importante neurodiversità: «Il giorno in cui dovevo rientrare al lavoro dopo il mio secondo parto - spiega la presidente dell’associazione - mio suocero è caduto in casa, e io mi sono trovata a gestire tre carichi di cura. È stato difficile tenere insieme i pezzi, e sono rimasta senza lavoro. Allora ho deciso di fondare “Curopoli”, che prende ispirazione da Cuoripoli, la città in cui vengono curati i Pokémon».

“Curopoli” contribuisce a creare consapevolezza sul tema del caregiving e ad aiutare chi si trova in questa situazione ad affrontare al meglio il suo ruolo. «Io sono caregiver di mia mamma da quando avevo 8 anni», racconta Barbara Salerno, giovane caregiver e vicepresidente di Curopoli. «Dopo la separazione dei miei genitori lei ha avuto problemi psicologici e io ho iniziato a prendermene cura. Prima non sapevo di essere caregiver, ma oggi mi riconosco in questo ruolo. Quando andiamo alle visite dico ai dottori “La accompagno, sono sua figlia e caregiver” e, grazie all’associazione, so anche come comportarmi». Tra le attività organizzate dall’associazione c’è anche lo “yoga della risata” per i caregiver. «La caratteristica principale è che dopo dieci minuti di pratica si attiva il cosiddetto Joy cocktail, cioè endorfine, serotonina, ossitocina e dopamina: tutti gli ormoni del benessere. Allo stesso tempo calano quelle che sono le situazioni più tipiche di chi è caregiver: cortisolo e adrenalina», spiega Cortesi.

Senza bussola

Lo stress derivante dalle attività di cura è impattante per chiunque, ma ancora di più per i ragazzi che ancora non hanno completato il loro percorso di crescita. «Numerosi studi hanno evidenziato che vi è un effetto negativo sul benessere psicofisico dei più giovani», spiega la professoressa Limongelli. «Ci sono giovanissimi, non ancora maggiorenni, che manifestano evidenti stati di stress o stati depressivi dettati dall'ansia di dover gestire un altissimo carico di cura. Questo è connesso soprattutto al fatto di non avere il tempo sufficiente da dedicare a se stessi, alla scuola e, in generale, per godersi la vita come farebbe un loro coetaneo». Un altro aspetto che concorre al disagio psicologico è la solitudine e la mancanza di persone con cui confrontarsi. «Questo stato di deprivazione incide sulla loro crescita: potrebbero diventare giovani adulti con persistenti problemi psicologici mai affrontati, persone che non hanno coltivato a pieno i propri talenti, e non sono riuscite a realizzare i loro sogni». Non è un caso se molto spesso chi affronta situazioni di questo tipo intraprende percorsi universitari e lavorativi molto vicini alla loro storia personale, diventando psicologi, assistenti sociali, educatori o infermieri. Anche la presidente di "Young Care Italia" Ibrahim ha riscontrato questo aspetto: «Un conto è se l'esperienza di vita ti ha indirizzato verso una passione, ma se questo avviene perché non hai mai imparato a focalizzarti su te stesso è diverso. Quando sei esposto alla cura fin da molto piccolo e tutto quello che ti succede passa in secondo piano perché dipende da quello che succede fuori da te, l'incapacità di prendere decisioni è dietro l'angolo».

Uno dei possibili rischi per chi fin da giovane si prende cura di qualcuno è di rimanere bloccato nella funzione di cura. Spiega la psicologa Bianco: «Ci sono di solito due diverse modalità di reazione. Molte persone dopo anni di caregiving si ritraggono rispetto alla possibilità di creare una propria famiglia. Dall’altra parte, in molti casi la funzione di cura prosegue anche all'interno della coppia, sono ragazzi o ragazze più a rischio di creare relazioni disfunzionali o entrare in relazioni con persone che soffrono di tossicodipendenza e che quindi possono avere bisogno di lui o di lei».

Chi si prende cura di una persona con particolari difficoltà spesso si trova ad affrontare anche situazioni pericolose con conseguenze negative anche a livello psicologico. Prosegue Bianco: «Spesso i caregiver sono molto abili a riconoscere i minimi segnali del malessere degli altri, e questo purtroppo a volte avviene per sopravvivenza. Capita spesso che i ragazzi si trovino in pericolo e siano spaventati dalla persona di cui si prendono cura. Penso banalmente a un nonno con demenza che incomincia a urlare o a sbattere i pugni alla porta. In quel caso magari non c'è un pericolo di vita, ma è una situazione stressante. Di conseguenza i ragazzi hanno spesso difficoltà nel distinguere le loro paure dalla situazione di pericolo, quindi possono essere in una situazione di costante ansia, e senza avere una bussola interna per dire “in questo momento questa ansia ha senso, in questo momento, invece, sto catastrofizzando”».

Vivere e curarsi con mille euro al mese

Alle preoccupazioni sul piano della cura e alla difficile conciliazione tra vita familiare e carriera scolastica o professionale, si aggiunge poi lo scoglio della burocrazia. Quando è un giovane a farsi carico della gestione delle pratiche e della richiesta di sussidi economici l’impatto può essere frustrante. La situazione è particolarmente delicata in Italia, dove per ottenere le agevolazioni è necessario interfacciarsi con enti diversi, e spesso reperire le informazioni non è immediato. «Chi si assume il compito di gestire i documenti si trova davanti a una selva, e tendenzialmente si sente abbandonato», spiega Federica Piacenza, psicologa dello Sportello disabilità della Cisl di Milano. «Questo è ancor più vero per un ragazzo che magari deve ancora metabolizzare la comparsa di una disabilità in famiglia, e che vede la sua vita cambiare completamente quando inizia ad approcciare gli ospedali, il medico di base, lo specialista, prenotare gli esami del sangue, comprare le stampelle…».

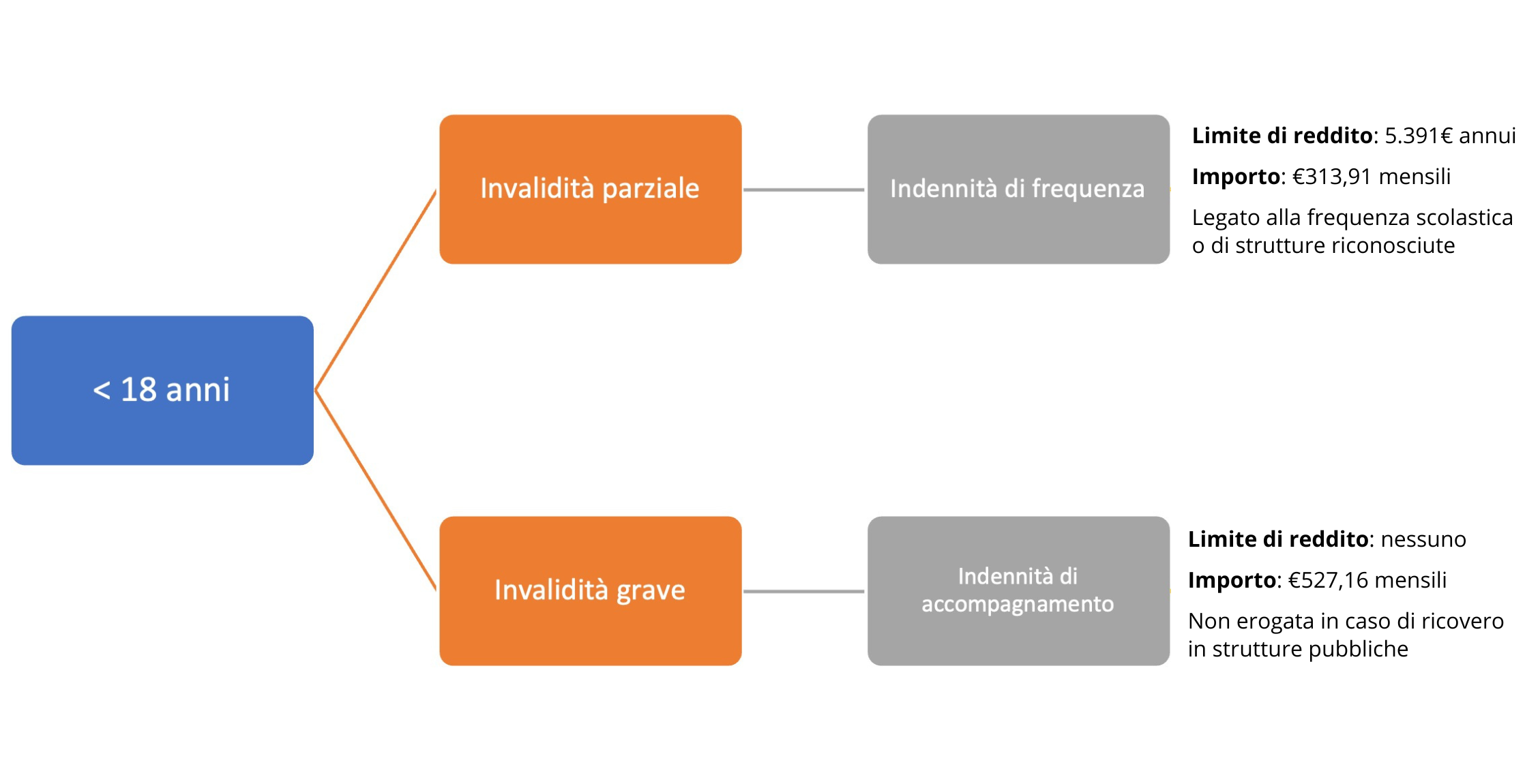

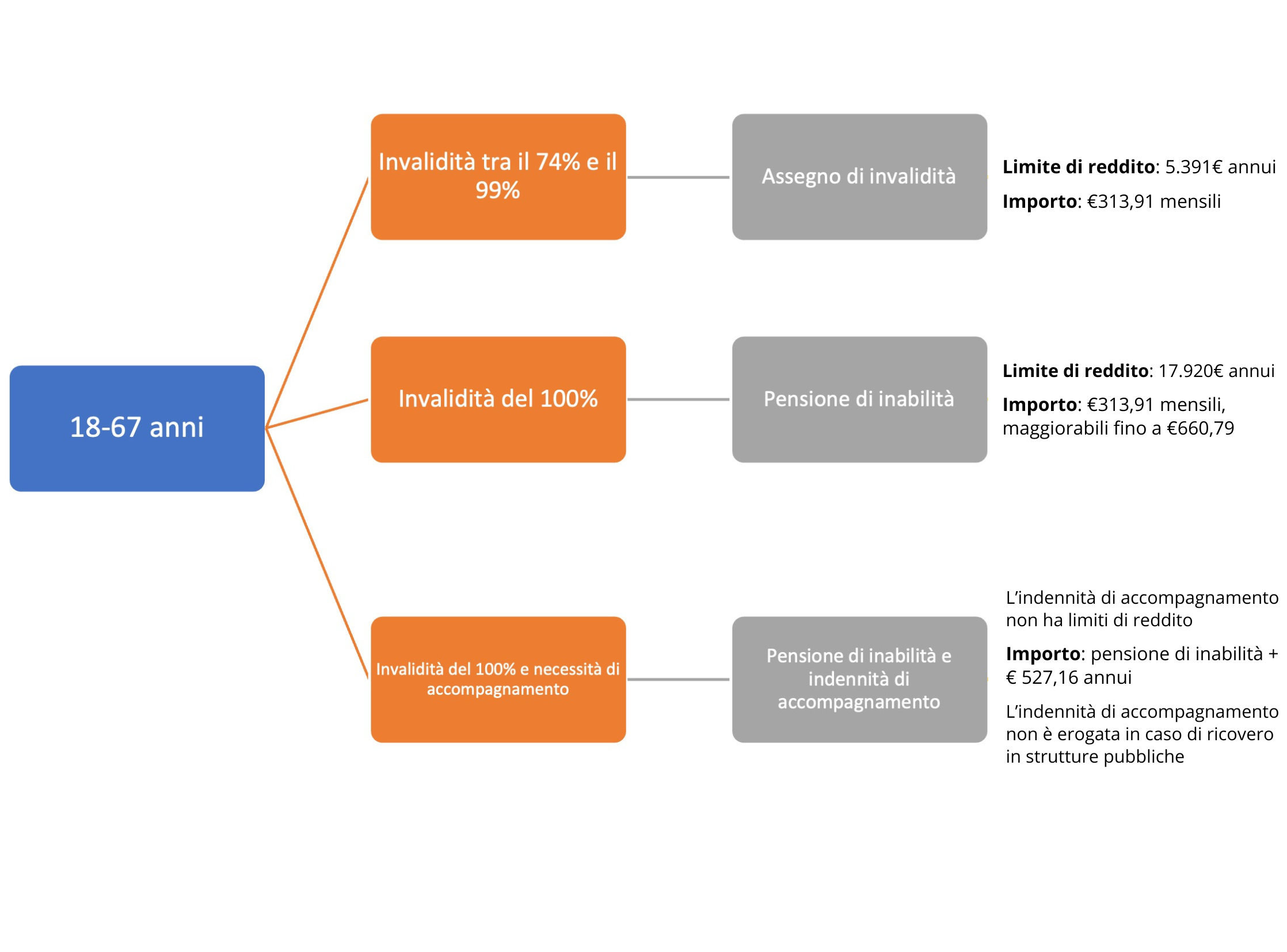

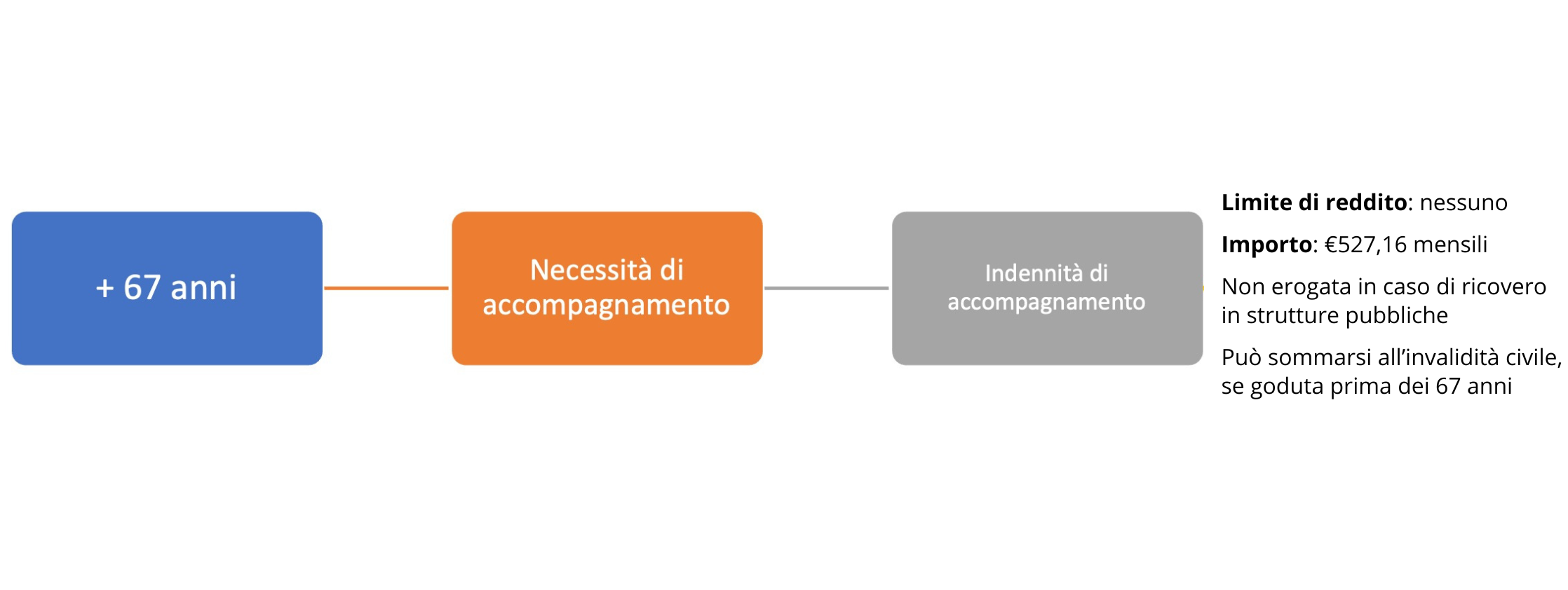

In genere l’iter burocratico inizia con la certificazione della patologia da parte del medico curante, che invia il documento all'Inps. Parallelamente il cittadino, da solo o tramite il patronato, può inoltrare la domanda con i benefici richiesti, come l’invalidità civile, o le agevolazioni derivanti dalla legge 104 sui permessi di assistenza e dalla legge 68 sull’inserimento lavorativo delle categorie protette. Dopodiché, a seconda della patologia, il cittadino può essere convocato da una commissione medica, istituita presso l'Asl o l'Inps. Il giudizio viene poi inoltrato all'Inps, che eventualmente eroga la prestazione. Per quanto riguarda i sussidi economici, gli importi variano sensibilmente a seconda di vari fattori tra cui l’età, la percentuale di invalidità riconosciuta e il reddito personale. Per una persona in età lavorativa, senza reddito e a cui sono riconosciuti il 100% di invalidità e la necessità di accompagnamento, l’Inps eroga fino a €1.187 al mese. A questi si possono sommare i sussidi erogati dalle regioni, ma anche in questo caso gli importi variano sensibilmente a seconda dei criteri adottati e dei fondi stanziati dall’ente di riferimento.

Dall’altra parte, però, i caregiver devono affrontare spese crescenti quando si confrontano con una disabilità. Visite specialistiche, psicoterapia, logopedia, educatori e assistenti familiari, a seconda delle esigenze, hanno costi significativi per le famiglie, che in molti casi devono affrontarli personalmente in assenza di fondi pubblici sufficienti. E, anche quando esistono, diventa complesso reperirli per la mancanza di informazioni chiare: «È difficile muoversi in questo mondo, anche perché nel momento del bisogno si hanno talmente tante preoccupazioni che difficilmente si riesce a vedere il quadro completo», afferma Alice Locci, responsabile del Dipartimento Politiche Sociali della Cisl di Milano. «Le norme cambiano velocemente, e i parametri possono cambiare di anno in anno. Magari si aggiunge il requisito della residenza, o cambia la soglia dell'Isee, e ogni volta c’è bisogno di rifare la domanda: raramente ci sono dei provvedimenti che vanno avanti con costanza, anche se sarebbe salvifico per una persona che si trova in queste condizioni». Associazioni e sindacati assumono quindi un ruolo di guida per aiutare i caregiver ad affrontare la burocrazia, intervenendo sui singoli casi in assenza di un sistema strutturato capace di rispondere ai bisogni di tutte le famiglie: «Generalmente quando una persona ci chiede un sostegno noi contattiamo il Comune. Se ha esaurito le risorse di un fondo, quello che si fa è cercarle in altri capitoli del bilancio, o facendo leva sulle associazioni».

Lontane da casa

Secondo i dati del progetto Me-We, nel 12,5 per cento dei casi i giovani caregiver si prendono cura di un fratello o una sorella. Sono i cosiddetti sibling, termine con il quale dagli anni ‘90 sono chiamati i fratelli e le sorelle dei bambini con disabilità. Tra loro ci sono anche Sara e Anna Vanoncini, che con il fratello Fabio hanno un rapporto che definiscono quasi “materno”, anche per i tanti anni di differenza. La più piccola, Sara, ha 23 anni e si è trasferita a Venezia per studiare Relazioni internazionali. Anna ne ha 26, è un medico e vive a Brescia. Sono vivaci, allegre e spesso in disaccordo, come quasi tutte le sorelle. Ma su una cosa sono più unite che mai: l’affetto per i loro fratellini, Mattia e Fabio. Il piccolo di casa aveva solo tre anni quando gli è stata diagnosticata l’atassia telangectasia, una malattia rara che Fabio condivide con meno di cento persone in Italia. «Nei primi anni - racconta Anna - Fabio parlava come un bambino di quell’età, e anche se con qualche difficoltà camminava. Non c'erano ancora quelli che all'esterno vengono visti come deficit. C'era il nostro Fabio ballerino che “barcollava”. Poi verso gli 8 anni ha iniziato a peggiorare».

Forse per diversità di carattere, all'inizio hanno reagito in maniera molto diversa alla malattia di Fabio. «Per me - racconta Anna - studiare medicina è stato un po’ uno scudo, perché invece che fare la sorella di un bambino con una malattia, facevo il suo medico. Da una parte c’era Fabio mio fratello, a cui volevo un bene dell'anima, e dall’altra Fabio con questa malattia, che tenevo un po' distante perché non riuscivo ad affrontare l'idea che fosse proprio mio fratello ad avercela». Quando avevano appena iniziato a frequentare i congressi organizzati dall’Associazione AT - attiva nella ricerca e divulgazione sulla malattia rara di Fabio - Anna ricorda che preferiva ascoltare le relazioni sugli sviluppi medici piuttosto che vivere i momenti di socializzazione con le altre famiglie. «Facevo fatica a stare tutta la mattina con mio fratello, che all'epoca stava ancora bene, e vedere i bambini più grandi che avevano delle manifestazioni già più evidenti della malattia», racconta Anna. Sara, invece, ha sempre preferito concentrarsi sulla quotidianità, cercando di godersi il presente per giocare insieme a Fabio e coinvolgerlo in diverse attività. «Ho sempre avuto un po’ paura di quando lui non sarebbe più stato in grado di camminare ed essere autonomo, quindi ho sempre cercato di sfruttare il più possibile il periodo in cui poteva farlo».

Sia Sara che Anna sentono il peso della distanza, che non permette loro di seguire Fabio giorno per giorno. Racconta Sara: «Da circa otto mesi torno a casa una volta ogni due o tre settimane. Però quando ho lasciato casa la prima volta, l’ho fatto per trascorre un anno all'estero e sono potuta tornare solo un paio di volte. Quando sono partita Fabio era in un modo, e quando sono tornata era in un altro: aveva iniziato a usare la sedia a rotelle. Non sapevo bene come adattarmi, anche perché i miei genitori, per non farmi preoccupare, non mi avevano detto nulla. Però ovviamente da sorella ci sono rimasta male». Anche Anna è d’accordo: «È difficile stare lontani e non poterlo aiutare nella sua quotidianità, per fargli sentire che in realtà le sue non sono difficoltà, ma è il suo modo di essere. E confermo che non serve dover andare in Turchia per un anno, ti basta essere a Brescia più di due settimane: può succederne di ogni ma nostra mamma non ce lo dirà mai. Poi torniamo e ci dice le mille cose che sono successe. E tu dici: “Ma perché non mi hai chiamato?”. È una cosa che fa soffrire, anche perché essendo le sorelle maggiori ci sentiamo responsabili». Per entrambe non è stata una decisione facile scegliere di allontanarsi da casa: «La cosa difficile è stata prendere in mano la nostra vita e staccarci, perché proviamo sempre un po’ un senso di colpa. Cerchiamo di combatterlo pensando e sperando che quello che stiamo facendo possa dimostrare ai nostri fratelli che anche loro possono fare tutto quello che vogliono e inseguire i loro sogni».

A chi passa il testimone

Nella vita di un giovane caregiver ci sono le difficoltà legate alla scuola e all’entrata nel mondo del lavoro, le conseguenze psicologiche e l’impatto economico. Ma c’è anche un percorso di crescita accelerato, fatto di compromessi, rinunce e difficili incastri. E c’è, soprattutto, la preoccupazione per il domani, quando ci si troverà a essere i soli caregiver all’interno del nucleo familiare.

Gian Luca Calloni compie 28 anni il 31 dicembre, sul finire del vecchio anno e l’inizio del nuovo. Uno strano equilibrio che ha percorso tutta la sua vita. È il figlio minore, ma suo fratello Alessio ha una disabilità fisica e cognitiva fin dalla nascita, e quindi, in qualche modo, si è trasformato nel fratello maggiore.

«Ho imparato a parlare, camminare, e gestirmi da solo molto presto perché c’erano delle necessità più impellenti delle mie», racconta Gian Luca. «Mi sono occupato di mio fratello fin dalla scuola media, da solo o con l’aiuto di mio nonno. In famiglia abbiamo sempre cercato di organizzarci in staffetta in modo da riuscire a prenderci cura di lui». Sottolinea che non hanno mai pensato di portarlo in una struttura residenziale: «è una gioia averlo a casa», racconta Gian Luca, che insieme a suo fratello ha passato interi weekend, quando i genitori erano impegnati per lavoro. «Chiaramente, soprattutto in età adolescenziale, a volte è stato un po’ difficile… Mi prendeva un po' di rabbia perché rispetto ai miei coetanei che durante il weekend andavano al mare o in montagna io dovevo rimanere a casa con Alessio. Ripeto è una grande gioia, ma ci sono stati momenti complessi da gestire, sono luci e ombre».

Nel mentre, Gian Luca si è laureato in Ingegneria e ora lavora in una multinazionale. I suoi genitori sono andati in pensione e, così, da un anno e qualche mese è andato a vivere da solo. «Abito a dieci minuti di macchina – dice sorridendo Gian Luca – però ho iniziato un po' a costruirmi la mia vita. Comunque ci sono per tutte le necessità, aiutare quando ci sono degli impegni, piuttosto che andare a prendere Alessio durante il weekend e portarlo a fare un giro, anche per far riposare i miei genitori». Si sono «allineati i pianeti», come scherza Gian Luca, e al momento si è creata una situazione di stabilità che gli ha permesso di procedere con la propria vita, anche se non nasconde una certa preoccupazione per il dopo. «Purtroppo la prospettiva futura è quella che mi preoccupa di più. Non abbiamo una grande famiglia, non abbiamo familiari con cui interagiamo molto, quindi da dire “saranno lì per aiutarmi”. Io ho un fratello che chiaramente non è che dall'oggi al domani diventerà autonomo e ho due genitori “anziani”. Mio padre ha 70 anni, mia madre ne compie 67 a breve, ma sono persone che per 31 anni hanno gestito un carico sia emotivo che fisico molto pesante, quindi ne sentono molti di più. Da qui a cinque o dieci anni io mi aspetto di trovarmi da solo a essere caregiver di tre persone. Questa è sicuramente la cosa che mi preoccupa di più: non farmene carico, perché è una palestra a cui con alti e bassi sono sempre stato allenato, ma non essere sufficiente per riuscire a gestire un lavoro, a cui non vorrei dover rinunciare, una persona con disabilità e due persone che diventeranno anziane».