Malattie senza voce

Almeno 9 milioni di donne soffrono di una patologia cronica invalidante.

Ma per il Sistema sanitario nazionale

vulvodinia, fibromialgia ed endometriosi è come se non esistessero.

Nel 2021 la popolazione femminile subisce ancora discriminazioni nell'accesso alle cure. La soluzione al problema c'è e si chiama Medicina di genere

di Michela Morsa ed Eleonora Panseri

(Foto di Laura Bessega)

«Il mio corpo ha iniziato a ribellarsi con vomito, febbre e minzioni tra le 50 e le 60 al giorno. Ho smesso di avere una vita sociale e ho dovuto lasciare il lavoro per stare seduta su un divano aspettando la minzione successiva. Un’attesa molto dolorosa, perché il bisogno era impellente e costante. Una minima goccia di urina provocava un allarme in tutto il corpo, che toccava dapprima la vescica, poi la vulva, e arrivava fino al cervello. Questo 24 ore su 24, per anni». Nel maggio 2010 la vita di Bruna Orlandi è cambiata radicalmente. Ce lo racconta nel suo luminoso appartamento di Bologna, dove vive con il marito e la figlia. Seduta nel suo soggiorno, Bruna è disinvolta, senza filtri: il suo sguardo e la sua voce sono magnetici, il tono deciso. Parla della sua vita con la leggerezza e l’ironia di chi ha maturato quasi una coscienza zen nei confronti della sua condizione, ma con l’intensità di chi sa che quello che dice è tutt’altro che leggero. Bruna, che oggi ha 44 anni e insegna in un Liceo di Scienze Umane, soffre di vulvodinia, una malattia cronica neuropatica che scatena dolori lancinanti nella zona genitale, ma che fatica a ricevere la giusta considerazione.

«Ho avuto la netta percezione, fin da subito, che non sarebbe bastata una pillola per allontanare quel dolore così prepotente, freddo, invalidante». E aveva ragione. Da quel momento per Bruna inizia un calvario sanitario, condiviso con tante altre donne che, come lei, hanno vissuto e vivono un’odissea di esami e visite prima di arrivare a una diagnosi. «Mi sono rivolta a numerosi specialisti - ginecologi, urologi, dermatologi, nefrologi - perché è un dolore non localizzato che non ti fa capire nell’immediato quale esperto consultare. Non mi aspettavo però di trovare tanta ignoranza da parte della classe medica, e non mi aspettavo nemmeno che dovesse essere un mio dovere dimostrare loro che non ero una persona con problemi mentali o ipocondriaca».

L’incompetenza infatti, quando si ha a che fare con dolori neuropatici, degenera troppo spesso nell’abuso psicologico sulle pazienti, già provate fisicamente ed emotivamente. I medici avanzano giudizi sulla loro vita psichica e sessuale, insinuando che sia normale avere dolori durante i rapporti, che forse il partner non sia quello giusto o addirittura che il dolore che provano sia immaginario. «Gli esami risultavano sempre puliti, non c’era un batterio, non c’era un virus. Mentre io desideravo con tutta me stessa che ci fosse qualcosa. Finché un medico, nonostante l’ennesimo esame negativo, mi ha inserito un cotton fioc nella vulva e ha toccato dei punti particolari, facendomi saltare in aria dal dolore (il cosiddetto swab test, ndr). E mi ha detto: “Questa è vulvodinia”. Ecco, io quel giorno ho pianto di sollievo». In questo, tutte le storie si somigliano: la diagnosi non è una condanna, ma l’inizio di un percorso di riappropriazione della propria normalità, per il quale le donne attendono in media cinque anni dalla comparsa dei primi sintomi. Bruna è stata paradossalmente fortunata: “solo” dieci mesi per ottenere la risposta che cercava.

Ma la diagnosi è “croce e delizia” perché, se da un lato con le adeguate terapie si può raggiungere una qualità di vita migliore, dall’altro le spese mediche restano completamente a carico della paziente. Bruna ci racconta che spende circa 600 euro al mese, 1/3 del suo stipendio statale, per psicofarmaci con funzione neuropatica, miorilassanti e integratori, senza contare le visite di controllo e i trattamenti periodici. E si stima che il 61% delle donne affette da vulvodinia rinunci del tutto o in parte alle cure.

«Oggi sono in un periodo in cui la mia malattia è in qualche modo dormiente e abbastanza sedata. La mia vita non è più quella di dieci anni fa, che era un inferno. Ora posso dire che la mia vita è bella. Bisogna credere al fatto che esistano strumenti e professionisti capaci (seppur pochi) di permettere alle donne vulvodiniche di vivere nonostante la malattia. E di poter avere esperienze prima impensabili. Una di queste, per me, è stata la gravidanza». Tre anni fa Bruna ha scritto un libro, “Nonostante, libera. Il racconto come atto terapeutico”. «Attraverso la scrittura volevo liberarmi della mia esperienza. Quando l’ho lasciato alla casa editrice, ho pensato: “E adesso prendetevela voi la mia vulvodinia, io non la voglio più”. Mi aspettavo, sì, che potesse aiutare me a mettere ordine, ma soprattutto desideravo che tutti e tutte sapessero ciò che alcune donne vivono in silenzio, in disparte, vergognandosi, perché la vulva è ancora oggi un tabù».

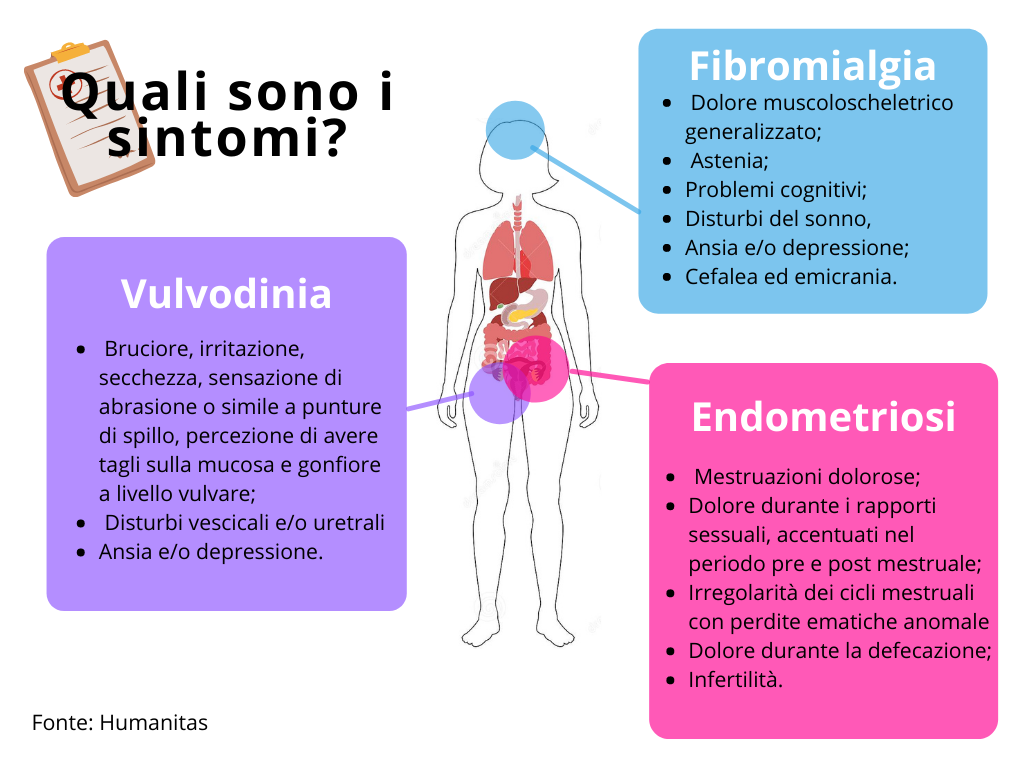

Che cos’è la vulvodinia ce lo spiega la dottoressa Alessandra Marchi, ostetrica specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico. Marchi fa anche parte del Comitato scientifico che sta combattendo per l’inserimento della patologia nei LEA, i Livelli essenziali di assistenza, e ha ideato il GAV (Gruppo ascolto vulvodinia). «Parliamo di un'infiammazione delle terminazioni nervose che innervano i genitali esterni femminili e che scatena un dolore di tipo neuropatico. Ciò significa che, anche se la vulva non presenta alcun danno, le terminazioni nervose trasmettono erroneamente il segnale del dolore che provoca una contrazione dei muscoli della zona genitale, il “pavimento pelvico”, causando a sua volta dolore. Un circolo vizioso che alimenta la patologia neurologica». La contrazione dei muscoli può anche essere provocata da problemi muscolari e posturali preesistenti o da candidosi, vulvovaginiti e cistiti ricorrenti. Ma può avere anche ragioni psicologiche, conseguenza di traumi vissuti nel passato.

Cause diverse ma anche manifestazioni diverse. Almeno una donna su sette in Italia soffre di vulvodinia, ma alcune presentano sintomi lievi e riescono a condurre una vita normale. Tante altre, però, avvertono dolori insopportabili che impediscono loro di stare sedute, di avere rapporti sessuali e di indossare biancheria intima sintetica, o soffrono di cistiti importanti, anche emorragiche, che le costringono a letto. Ma anche nei casi più gravi, i comuni esami ginecologici non consentono di fare una diagnosi corretta. «Bisogna sapere cosa cercare», prosegue la dottoressa. «Non si riconosce la vulvodinia con un tampone vaginale o un’urinocoltura, servono altri test, più specifici. Se non si conosce la patologia, non si riesce a fare un’indagine approfondita e dare una risposta adeguata». Ed è proprio qui il problema: i medici che sono in grado di individuare la vulvodinia si contano sulle dita di una mano e accade spesso che le pazienti ricevano una diagnosi dopo anni, cosa che porta la patologia ad aggravarsi, con la cronicizzazione dell’infiammazione. Al contrario, se ci si rivolge a un esperto alla comparsa dei primi sintomi, trovare le terapie giuste diventa più semplice. La dottoressa ci tiene infatti a specificare che la vulvodinia si può curare, anche se il percorso è lungo e sono necessarie norme comportamentali che hanno un impatto importante sullo stile di vita.

Sette anni per una diagnosi

In un pomeriggio di dicembre freddo ma soleggiato, incontriamo Giusy Fabio al parco Indro Montanelli di Milano. Anche la vicepresidente di Aisf, Associazione italiana sindrome fibromialgica, ha una storia di sofferenza e frustrazione da raccontare. Giusy, oltre a convivere con la fibromialgia, che causa un dolore muscoloscheletrico diffuso e una serie di altri sintomi invalidanti, ha un neuro behcet, rara patologia infiammatoria di origine ignota. «Ho cercato una diagnosi per sette anni e non ho lottato solo con la malattia, ma anche con le persone che non credevano che fossi malata. Sono stata invisibile per tutti, tranne che per la mia famiglia. Tanti pazienti però non hanno questa fortuna, spesso sono i familiari i primi a dubitare del loro dolore». Come la vulvodinia, anche la fibromialgia è difficilmente diagnosticabile e i pazienti sono visti come malati mentali dagli stessi professionisti che dovrebbero invece ascoltarli e curarli. «Oltre a dover subire una sofferenza cronica, ero considerata una persona ansiosa e ipocondriaca, che aveva bisogno di uno psichiatra, perché dagli esami, non essendoci un biomarcatore, non veniva fuori nulla».

Restare in un limbo per anni senza essere creduti, senza ottenere risposte, portando solo sulle proprie spalle il peso di una malattia che, da un giorno all’altro, ti cambia la vita: «Quando la fibromialgia mi ha colpito era il 2009 e facevo teatro comico e acrobatico. Lavoravo tantissimo col mio corpo, mi allenavo anche quattro ore al giorno. Una notte però una febbre altissima e dei dolori lancinanti mi hanno inchiodato a una sedia a rotelle per giorni. La mia mente ha rischiato di andare in tilt, perché mi sono trovata a non essere più la persona che ero prima e ho rischiato di perdere tutto: lavoro, dignità, affetti». Perché inevitabilmente la malattia non investe solo chi ne soffre, ma anche le persone che fanno parte della loro quotidianità. «Avevo dei crampi fortissimi che mi impedivano di muovermi, mi sentivo così stanca da non riuscire nemmeno a badare a mio figlio. Allora aveva 8 anni e ha visto sua madre passare dall’essere una donna iperattiva a una che trascorreva le sue giornate sdraiata e doveva persino essere abbracciata con cautela».

Eppure, nel racconto di Giusy non c’è spazio per la rassegnazione. Ha gli occhi lucidi, ma la voce non esita. Racconta la sua storia animata da una consapevolezza che con il tempo si è tramutata in sicurezza. In suo figlio e suo marito, nei suoi genitori, ha trovato la forza di non arrendersi. Così come nella diagnosi: «Quando nel 2015 un medico mi ha diagnosticato prima la fibromialgia, poi il neuro behcet, non ho avuto paura, perché finalmente sapevo chi era il mio nemico e solo se tu sai contro chi combatti puoi provare a vincere. Conoscere e accettare la malattia sono passi fondamentali per reagire e trasformarla, con il tempo, in una compagna di vita».

Dopo questa scoperta, Giusy ne fa un’altra: c’è qualcuno che finalmente la ascolta, la capisce e può aiutarla. «L’associazione ha dato un senso alla mia sofferenza, mi ha dato speranza. Quando ho incontrato Aisf, ho capito che non sarei stata più sola. Mi hanno presa per mano e accompagnata in un percorso di consapevolezza che, a mia volta, mi sono sentita in dovere di condividere con gli altri». Quella di Giusy è una testimonianza positiva, di una persona che, grazie alla diagnosi e al giusto percorso terapeutico, è riuscita a reinventarsi e a vivere una vita dignitosa. «La malattia non se ne va, è sempre lì. Ma imparare a gestirla ti permette di fare cose che pensavi fossero ormai impossibili: nel 2019, per esempio, ho percorso in nove giorni 183 km».

Alla fine della nostra chiacchierata, Giusy ci chiede timidamente com’è andata: «Scusate ragazze, ogni tanto fatico a tenere il filo del discorso, la fibromialgia condiziona la mia concentrazione». Ma la sua energia è l'unica cosa che avevamo notato.

«Ho cercato una diagnosi per sette anni e non ho lottato solo con la malattia, ma anche con le persone che non credevano che fossi malata. Sono stata invisibile per tutti, tranne che per la mia famiglia. Tanti pazienti però non hanno questa fortuna, spesso sono i familiari i primi a dubitare del loro dolore»

Giusy Fabio

«Alla diagnosi fibromialgica ci si arriva per esclusione: non essendoci un danno d’organo, né un biomarcatore che ne permetta l’individuazione, è necessario procedere con tutti gli esami per escludere ogni altra causa di dolore», ci spiega la reumatologa Maria Paola Guzzo, specializzata nel trattamento della fibromialgia, una malattia cronica che affligge quasi 2 milioni di persone solo in Italia. Il 90% sono donne. Le cause della sindrome, che si manifesta come un dolore muscoloscheletrico diffuso, accompagnato da disturbi del sonno e cognitivi, affaticamento, ipersensibilità visiva e sonora, non sono note: «Pare che ci sia un evento stressante all'inizio della sintomatologia, un trauma dal punto di vista fisico o psichico che innesca una disfunzione nella trasmissione del segnale doloroso, in un meccanismo definito sensibilizzazione centrale. Uno stimolo non o poco doloroso viene avvertito in maniera molto intensa e, anche se lo si rimuove, il paziente continua ad avvertire il dolore nel tempo in una sorta di effetto di sommazione».

Alla difficoltà diagnostica data dalla natura sconosciuta della malattia, si somma la scarsa conoscenza da parte dei medici, da quello di base allo specialista di riferimento, il reumatologo appunto, che porta il paziente a intraprendere un percorso di indagine lungo anni e a confrontarsi con lo scetticismo dei dottori. «C’è molta ignoranza, molti pregiudizi. Non essendoci alcun danno a livello neurologico che possa “giustificare” il dolore, il paziente viene spesso etichettato come depresso o con disturbi psichiatrici», aggiunge Guzzo, «ma pensiamo a quale può essere la reazione psicologica a un dolore che si protrae 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui spesso nessuno, nemmeno i tuoi familiari, crede: è facile cadere in un vortice di ansia e depressione. Ovviamente la fibromialgia può insorgere in associazione a una malattia psichiatrica, ma è importante saper distinguere una sindrome ansioso-depressiva preesistente da quella scatenata dal dolore cronico». Per questo, ci spiega la specialista, è fondamentale che il paziente trovi un medico disponibile all’ascolto e al dialogo, che dedichi tempo a un’accurata anamnesi. Il trattamento della sindrome fibromialgica parte da qui. «Il secondo passo è educare il paziente, affinché sappia da cosa dipende il suo malessere e come affrontarlo. Purtroppo non c’è una cura risolutiva, ma un approccio multidisciplinare che combina la giusta attività fisica, la psicoterapia e l’assunzione di farmaci e integratori può migliorare notevolmente le condizioni di vita dei fibromialgici».

Il problema, ancora una volta, è il mancato riconoscimento della malattia non solo da parte della politica e del Sistema sanitario nazionale, cosa che scarica sulle spalle del paziente tutti costi della terapia, ma anche da una parte del mondo medico-scientifico. Questo, nonostante l’OMS classifichi la fibromialgia come malattia invalidante dal 1992. «Ci sono reumatologi che persino negano l’esistenza della sindrome fibromialgica, e questo chiaramente non aiuta il progresso dal punto di vista legislativo», osserva Guzzo. Ma c’è anche chi, a causa di una scarsa formazione, non sa riconoscerne la sintomatologia o non dà il giusto peso all’effetto debilitante che può avere un dolore cronico sulla vita delle persone. Questo è il caso, in primis, dei medici di base: «Bisognerebbe intensificare la formazione e l’aggiornamento di quelli in attività, soprattutto i più longevi, perché fino a qualche anno fa non era nemmeno obbligatorio sostenere un esame di reumatologia per accedere alla professione. Il medico di base è il primo dottore a cui il paziente si rivolge, il percorso diagnostico errato parte da lui».

Il caso dell’endometriosi

Solo in Italia sono almeno nove milioni le donne che soffrono di vulvodinia, fibromialgia ed endometriosi. Circa 1/3 della popolazione femminile del Paese. Un numero enorme che emerge elaborando i dati diffusi da Humanitas, ma anche dai medici specializzati e dalle associazioni che cercano di sensibilizzare sul tema. Bisogna specificare che si tratta di una stima approssimativa: le persone che ne sono affette potrebbero essere molte di più, perché esistono pazienti che rischiano di non ottenere mai una diagnosi. In più, può capitare che le patologie si combinino tra loro. Nonostante siano croniche e fortemente invalidanti, di queste malattie si parla poco (o nulla) e il Sistema sanitario nazionale non le riconosce o lo fa solo in parte.

È il caso dell’endometriosi, una malattia che si verifica quando l’endometrio, la parte che riveste l’utero e che si sfalda durante le mestruazioni, si sviluppa anche in zone extra-uterine. Il tessuto, continuando a reagire alle variazioni ormonali, provoca gonfiore negli organi in cui si trova, emorragie e infiammazione. Causa dolori molto forti nel periodo mestruale o pre-mestruale, durante l’ovulazione o i rapporti sessuali. Ed è una delle prime cause di infertilità femminile. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Daniela Galliano. «L’endometriosi è stata riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale come cronica e invalidante nel 2016, ma rientra nei livelli essenziali di assistenza dal 2017 solo per il terzo e quarto stadio della malattia, i più gravi», spiega l’esperta. «In più si stima che il 70% delle donne con questa condizione riceva una diagnosi errata e impieghi in media sette anni per averne una corretta».

Questo accade perché la classe medica non viene adeguatamente preparata a riconoscerla: «Spesso ci sono ginecologi che, pur avendo studiato l'endometriosi sui libri, non l'hanno mai vista e non sanno proprio come indagarla correttamente. Deve infatti venire prima il sospetto che ci sia una cosa per poi iniziare a cercarla». A questo si aggiungono disinformazione e scarsa visibilità di cui godono molte patologie femminili. Secondo Galliano, «ancora oggi regna troppo silenzio sul corpo delle donne. Una paziente che avverte dolore può sentirsi sbagliata, esagerata, se si sente dire “Ma cosa vuoi che sia?!” o “Sono solo dolori mestruali, tutte le donne ne soffrono”. Potrebbe quindi non rivolgersi subito a uno specialista, precludendo a se stessa la possibilità di arginare l’avanzamento della malattia. Esiste anche una differenza nel modo in cui ginecologi e ginecologhe approcciano la patologia. I primi tendono a minimizzare perché, in fondo, non possono sapere cosa vuol dire avere un ciclo doloroso. Come può una persona capire la differenza tra un dolore normale e uno invalidante, se non lo prova?».

Trattandosi di una patologia di natura cronica, che le pazienti sono quindi costrette a curare per tutta la vita, il costo di farmaci e terapie può essere oneroso. Galliano prescrive un farmaco specifico che contiene il progestinico dienogest, un ormone che inibisce l’ovulazione, così da mettere a riposo anche il tessuto endometriale che causa dolore reagendo agli sbalzi ormonali. Ma una sola scatola da 28 compresse costa circa 40 euro. E non esistono terapie alternative definitive.

«Con la pillola la vita di molte mie pazienti è migliorata. Nei casi gravi è invece necessario agire chirurgicamente, asportando le cisti endometriosiche. Un intervento che va a intaccare in parte anche il tessuto sano dell’ovaio e riduce la fertilità delle pazienti. Per questo consiglio sempre loro di congelare gli ovuli prima dei 35 anni. Ma l’operazione non è risolutiva, serve soltanto a ripulire dal tessuto in eccesso le zone interessate e potrebbe essere necessario ripeterla».

L’endometriosi ottiene l’esenzione 063 soltanto per i due stadi più gravi della malattia, il terzo e il quarto. Le associazioni da anni chiedono che la misura includa anche il primo e il secondo, cosa che invece oggi avviene solo a discrezione delle singole Regioni. Il ministero della Salute stima circa 300.000 esenzioni. Le donne che soffrono di endometriosi però sono almeno tre milioni.

Malattie “invisibilizzate”

Il problema del mancato riconoscimento è sì economico, ma anche lavorativo, sociale, culturale: milioni di pazienti che da anni vivono la loro vita da malati invisibili meritano voce e dignità.

«Sul luogo di lavoro ai pazienti fibromialgici spesso viene negato il cambio mansione e sono tanti anche i casi di licenziamento, soprattutto nel privato. Essere riconosciuti come malati dallo Stato permetterebbe a chi soffre di fibromialgia di assentarsi senza sentirsi dire che non ha voglia di lavorare», spiega Giusy Fabio che, in qualità di vicepresidente di Aisf, sta lottando insieme ad altre associazioni per ottenere la tutela che oggi manca. E forse qualcosa si sta muovendo. In cantiere da tempo, l’iter legislativo per il riconoscimento della fibromialgia ha dovuto scontrarsi con la difficoltà di quantificare i pazienti e i fondi necessari ad assisterli. Ora, grazie a un registro realizzato dalla Società italiana di reumatologia, in attesa di riscontro dalla Commissione per l’aggiornamento dei LEA, la proposta di legge potrebbe sbloccarsi. Intanto, è stato approvato un emendamento alla prossima legge di bilancio per stanziare 5 milioni di euro per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

Anche Bruna Orlandi partecipa come paziente attivista alle iniziative del Comitato che a livello nazionale si batte per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo, altra sindrome neuropatica che causa dolore cronico localizzato nella zona del perineo. Il Comitato è composto dalle sei associazioni che si occupano da anni delle due patologie nel nostro Paese (Associazione italiana vulvodinia, Associazione italiana neuropatia del pudendo, Cistite.info, Gruppo ascolto vulvodinia, Associazione vulvodiniapuntoinfo e Associazione Viva - Vincere insieme la vulvodinia), da professionisti specializzati e attiviste. «Sono patologie estremamente invalidanti ed entrambe devono essere riconosciute. E non si tratta solo di una questione di costi», conferma Bruna. «Il problema è che, vista la situazione attuale, se sto male non riesco a dire al mio datore o alla mia datrice di lavoro che ho un problema alla vulva. È più semplice dire che si ha il mal di testa, piuttosto che: “Ho la vulvodinia”».

Il 12 novembre 2021 il Comitato ha organizzato a Roma il convegno “Vulvodinia e neuropatia del pudendo: un dolore senza voce”, durante il quale è stata presentata una proposta di legge per l’inserimento delle due sindromi nei Livelli essenziali di assistenza. Nonostante le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto al convegno per manifestare il sostegno del Ministero alla causa, nella nuova legge di bilancio non sono stati stanziati fondi per le due patologie.

All’incontro, insieme a specialisti e associazioni, sono intervenute anche Bruna Orlandi e Giorgia Soleri, attivista che attraverso i social racconta l’esperienza della sua malattia (è affetta da vulvodinia ed endometriosi, per cui è stata operata), partecipando a un grande movimento di divulgazione e condivisione online che ha preso piede negli ultimi anni. Inoltre, la rivelazione della relazione con Damiano David, frontman dei Maneskin, è stata per Soleri una possibilità per dare maggiore visibilità mediatica alla sua battaglia.

Le due attiviste hanno partecipato anche al “Presidio sensibile-invisibile” organizzato il 23 ottobre 2021 proprio attraverso i social dal collettivo femminista “Non Una di Meno” in diverse piazze d’Italia, tra le quali Milano, Bologna e Roma. Con la manifestazione si chiedeva rispetto, attraverso il riconoscimento, di endometriosi, fibromialgia, vulvodinia, neuropatia del pudendo e altre malattie che causano dolore pelvico: «Non vogliamo più avere a che fare con un personale medico impreparato che svaluta e normalizza il nostro dolore; non vogliamo più essere costrette al silenzio, per colpa di una società che ancora stigmatizza il dolore delle persone con vulva e vagina», scrivevano le femministe nel loro comunicato.

E proprio la scarsa o mancata formazione dei medici, di pari passo con il loro pregiudizio culturale, è un’ulteriore criticità che contestano le pazienti. Secondo un’indagine realizzata dalle attiviste del sito Vulvodinia.online, il 72,2% delle quasi 500 donne vulvodiniche intervistate ha dichiarato di essersi sottoposto a più di tre consulti specialistici prima di arrivare a una diagnosi. Lo stesso discorso, come ribadito più volte, va fatto anche per endometriosi e fibromialgia. La preparazione parziale e inadeguata del personale sanitario ha anche differenze geografiche. Nel Sud Italia queste patologie sono meno conosciute e le strutture ospedaliere dove vengono trattate sono soprattutto al Centro e al Nord. Per le donne lontane dai centri specializzati aumenta ancora di più il peso dei costi, e la discriminazione già socioeconomica diventa anche geografica. Del campione sopracitato il 25,7% ha dichiarato di curarsi in regioni diverse da quella della propria residenza per assenza di specialisti. «Il Sistema sanitario dovrebbe operare un’informazione capillare: a una donna che abita in Sicilia o in Puglia devono essere dati tutti gli strumenti almeno per approcciare la malattia», sottolinea Orlandi.

Paola Boldrini, senatrice PD

Dott.ssa Daniela Galliano

Dott.ssa Maria Paola Guzzo

Prof.ssa Adriana Maggi

Nate per soffrire

Se sembra inspiegabile la totale negligenza da parte dello Stato nel tutelare parte della sua cittadinanza, è perché manca un tassello: il mancato riconoscimento di queste patologie non è anomalo se inserito in un sistema esteso e radicato che, da secoli, discrimina la donna nell’accesso alle cure e minimizza il suo dolore. Esiste infatti una disparità nel modo in cui il dolore viene percepito dagli altri, a seconda che questo venga provato da un uomo piuttosto che da una donna. Il fenomeno è stato chiamato “Gender Pain Gap” e può essere definito come la condizione che vede le donne penalizzate dai sistemi sanitari di tutto il mondo in quanto considerate a priori meno sofferenti rispetto a quello che dichiarano di essere, e quindi meno bisognose di cure rapide ed efficaci, assistite in ritardo e nel modo sbagliato.

La letteratura scientifica al riguardo è vasta. Uno studio del 2001 dell’Università del Maryland intitolato “The Girl Who Cried Pain” notava come il dolore femminile fosse etichettato il più delle volte come “emozionale” o "psicologico" e, di conseguenza, “non reale”. Teoria confermata anche da una ricerca dell’Università di Miami pubblicata nel marzo 2021 sul Journal of Pain. Il lavoro condotto da un team di ricercatori è riuscito a dimostrare la presenza di stereotipi di genere che influenzano pesantemente il giudizio sulla condizione di chi manifesta in maniera evidente un dolore. L’idea che le donne esagerino la loro sofferenza porta chi sta loro intorno a non intervenire adeguatamente. Lo ha raccontato nel 2015 anche il giornalista americano Joe Fassler sull’Atlantic, parlando delle nove ore di calvario che la moglie Rachel, aggredita dal dolore di una torsione ovarica, è stata costretta a vivere in un pronto soccorso prima di ricevere una corretta diagnosi e la necessaria considerazione.

Eppure, nonostante si pensi il contrario, le donne sono biologicamente meno resistenti al dolore, a causa dell’influenza degli estrogeni sull’attività del sistema nervoso femminile che lo rendono più sensibile agli stimoli, anche a quelli dolorosi. Alcuni studi hanno evidenziato anche come gli estrogeni abbiano un effetto sul circuito attenzione-apprendimento-memoria della sfera cognitiva. Per questo le donne, oltre a essere più ricettive allo stimolo doloroso, lo registrano con maggiore intensità e lo ricordano meglio. Adriana Maggi, professoressa di biotecnologie farmacologiche e ricercatrice dell’Università degli Studi La Statale di Milano, ci spiega che nel campo della ricerca «si sa bene che i recettori del dolore sono distribuiti in modo diverso nel maschio e nella femmina, ma non siamo ancora andati a fondo a sufficienza per fare un discorso rigoroso sull’argomento».

Il fatto che il malessere fisico delle donne venga considerato come “emotivo” porta a trattamenti spesso inefficaci. In un’indagine del 2014 condotta dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (O.n.d.a.), il 60% delle donne intervistate dichiarava di non essere pienamente soddisfatta del modo in cui il suo dolore era stato gestito perché, il più delle volte, i farmaci somministrati non risolvevano il problema. Alle donne vengono prescritti più antidepressivi che antidolorifici rispetto agli uomini, proprio perché il loro dolore viene classificato come psicosomatico.

Di questo tema si parla poco anche in ambito universitario. «Bisognerebbe organizzare dei corsi di laurea in cui si parla di dolore perché, al momento, questo argomento non viene trattato in maniera adeguata negli anni di Medicina. Esistono sicuramente corsi di aggiornamento dopo la laurea ma il medico che non è interessato alla materia semplicemente non li frequenta», ci racconta la dottoressa Guzzo.

Una Medicina a misura d'uomo

Ma anche quando il loro dolore viene preso in considerazione, le donne continuano a essere sistematicamente discriminate a causa di un’impostazione tradizionalmente androcentrica della Medicina: le malattie comuni a entrambi i sessi vengono trattate seguendo parametri stabiliti sui corpi degli uomini. Per millenni, la donna è stata considerata “un uomo di dimensioni inferiori” (per citare Aristotele), con la convinzione che dal punto di vista anatomico e fisiologico i due sessi si distinguessero solo per gli organi riproduttivi e bastasse dunque “studiare il corpo maschile e poi applicare tutto il resto a quello femminile”, come disse nel 1500 Vesalio, il padre dell’anatomia. Ma la realtà è ben più complessa: gli organismi di uomo e donna hanno un funzionamento molto diverso e presentano differenze non solo in ogni apparato del corpo umano, persino a livello cellulare, ma anche nell’incidenza, sintomatologia e gravità delle patologie più comuni, come nella risposta a farmaci e terapie. Non tenerne conto ha avuto, e ha ancora, gravi conseguenze sulla salute femminile. Non a caso, sebbene le donne vivano in media cinque anni più degli uomini (probabilmente per fattori più socio-culturali che fisiologici), sono spesso anni di cattiva salute e invalidità: le donne si ammalano di più, consumano più farmaci e sono più propense a sviluppare malattie croniche, gravando sul sistema sanitario ed economico del Paese.

Se n’è accorta nel 1991 la cardiologa Bernardine Healy, direttrice del National Institute of Health degli Stati Uniti: le donne che mostrano sintomi o patologie non corrispondenti a quelli maschili sono vittime di errori diagnostici e terapie inefficaci, a volte fatali. Healy soprannominò il fenomeno “Sindrome di Yentl”, prendendo in prestito il nome della protagonista di un racconto di Isaac B. Singer, costretta a travestirsi da uomo per accedere allo studio del testo sacro ebraico. L’esempio lampante è quello dell’infarto del miocardio e delle altre malattie cardiovascolari: l’attacco di cuore è sempre stato considerato una patologia maschile, ma in Italia, come in tutti gli altri Paesi industrializzati, la mortalità per malattie cardiovascolari è maggiore per le donne rispetto agli uomini e l’infarto è la prima causa di morte nella popolazione femminile. E se le donne hanno un maggiore rischio di morire in seguito a un attacco di cuore, le cause principali sono da ricercare proprio nell’approccio medico. Dal momento che la donna manifesta sintomi definiti “atipici” rispetto a quelli degli uomini (non fitte al petto e al braccio, ma senso di affaticamento, dispnea, nausea, mal di stomaco), il suo infarto ha più probabilità di essere trascurato o erroneamente diagnosticato, perdendo tempo prezioso per salvarle la vita (uno studio condotto in Gran Bretagna nel 2016 parla di almeno il 50% in più). Gli esami diagnostici, calibrati sull’organismo maschile, sembrano dare risultati meno univoci nelle donne. E anche le cure preventive possono non funzionare: l’aspirina, utile a prevenire il primo infarto nei soggetti maschi, secondo alcuni studi è nelle donne non solo inefficace, ma potenzialmente dannosa. D’altronde, quando ne sono state scoperte le potenzialità nelle terapie cardiovascolari, lo studio clinico è stato condotto su 20mila persone in tutto il mondo, solo uomini.

Quello dell’aspirina non è un caso isolato. I corpi femminili sono da sempre i grandi esclusi dalla ricerca sulle malattie e dagli studi di farmaci e dispositivi medici. Fino al 1993 i ratti femmina e le donne erano addirittura estromesse, per legge, dalle sperimentazioni cliniche. Ciò significa che molti dei farmaci ancora oggi in circolazione sono stati testati esclusivamente sugli uomini e il loro dosaggio, stabilito su un peso maschile standard di 70 chili, semplicemente ricalibrato su quello femminile. «Le cose sono iniziate a cambiare quando le ricerche dell’Office of Research on Women’s Health (un istituto del NIH nato nel 1990, ndr) hanno evidenziato come le donne avevano quasi il doppio degli effetti collaterali ai farmaci rispetto agli uomini. È stupido pensare che fosse un problema di dosaggio troppo alto, come molti ancora sostengono. È proprio una questione di diversa risposta dell’organismo al farmaco», ci spiega la professoressa Maggi. «A quel punto il NIH ha iniziato a finanziare ricerche specifiche sull’organismo femminile, ma anche di comparazione tra uomo e donna».

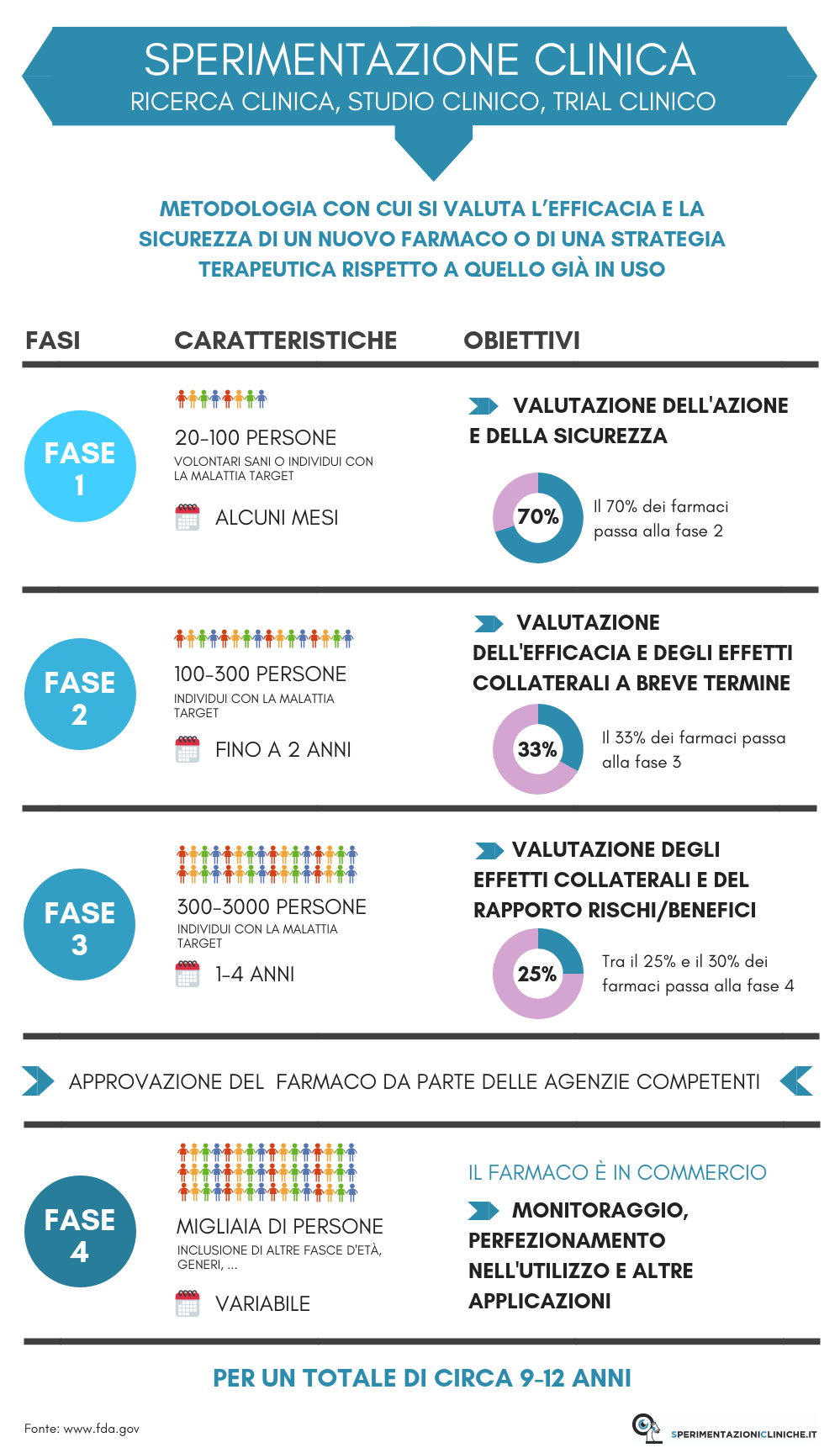

Nel 1993, il Congresso americano ha convertito in legge le linee guida già emanate dalla FDA (l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaci) per raccomandare all’NIH l’inclusione delle donne nei trial clinici “in un numero sufficiente a garantire un’analisi valida”. Da qui possiamo simbolicamente stabilire la nascita di un approccio diverso alla Medicina, che tiene conto non solo delle differenze biologiche tra uomo e donna, ma anche dell’impatto che ha il genere, ossia quell’insieme di componenti sociali, culturali e comportamentali associate al sesso di appartenenza, sullo stato di salute e malattia e, soprattutto, sull’accesso alle cure. La Medicina di genere ha guadagnato in questi quasi 30 anni molto terreno, venendo recepita da organismi internazionali, governi e agenzie del farmaco. Dalla nascita nel 2007 dell’Istituto europeo della salute delle donne all’istituzione da parte dell’OMS di un dipartimento attento alle differenze di genere nel 2009, sono stati tanti i passi avanti, le associazioni, i progetti fatti per eliminare le disuguaglianze di genere in campo sanitario e per sviluppare un approccio clinico differenziato tra uomo e donna. Ma c’è ancora molto da fare.

Ancora oggi la percentuale di donne coinvolte negli studi clinici di farmaci e dispositivi medici si attesta tendenzialmente sul 20/25%, rasentando lo zero nelle fasi iniziali, fondamentali per testare la sicurezza del farmaco e il suo giusto dosaggio. In Italia, nel 2015, solo il 2,8% degli studi di fase I e II è stato condotto anche sulle donne. E ancora oggi è bassa la percentuale di sperimentazioni che, pur includendole, tengono in considerazione un’analisi di genere, disaggregando i dati in base al sesso del paziente. Ma perché è così difficile avere la giusta rappresentanza femminile? Le ragioni sono sia socio-culturali che scientifico-economiche. Principalmente, tutelare la fertilità delle donne, dato il loro ruolo sociale di madri e “angeli del focolare”, è sempre stata considerata la priorità. A questo si aggiunge la maggiore complessità dell’organismo femminile come oggetto di studio: l’assorbimento e la risposta ai farmaci sono influenzati dalle forti variazioni ormonali che le donne subiscono, rendendo più complicato e costoso il loro coinvolgimento.

La situazione in Italia

In Italia si parla di Medicina di genere per la prima volta nel 1998, quando i ministeri per le Pari opportunità e della Salute avviano il progetto “Una salute a misura di donna”. Nel 2005 nasce a Milano l’Osservatorio nazionale della salute della donna e nel 2007 per iniziativa dell’allora ministra della Sanità Livia Turco una Commissione produce un documento scientifico-politico sullo stato di salute femminile, spingendo il Comitato nazionale di bioetica a prendere atto della sottorappresentatività delle donne nella sperimentazione clinica e a emanare linee guida per favorire una corretta partecipazione femminile.

«Già dai primi anni 2000 diversi gruppi di lavoro, tra i quali quello diretto dal professor Walter Malorni, pubblicavano ricerche con questo nuovo approccio», ci racconta la dottoressa Alessandra Carè, responsabile del Centro di riferimento per la medicina di genere dell’ISS, istituito nel 2017. «Negli anni è maturata una forte collaborazione e vari organismi hanno costituito una rete (Rete italiana per la medicina di genere, ndr) di cui fanno parte, oltre al nostro Centro, tante federazioni mediche, ma anche università e regioni “illuminate”. Però tutto era basato sull’interesse di singoli ricercatori. La vera differenza l’ha fatta l’approvazione della legge».

La legge di cui parla Carè è la 3/2018, promulgata dopo anni di tentativi grazie alla pressione della senatrice del Partito Democratico Paola Boldrini, promotrice anche delle proposte di legge per il riconoscimento di endometriosi e fibromialgia. È la prima in Europa che impone di tenere conto del genere in Medicina, nella sperimentazione clinica dei farmaci, nei percorsi diagnostico-terapeutici, nella ricerca, nella formazione di tutti gli operatori sanitari e nella comunicazione ai cittadini. Nel 2019 è stato firmato il decreto attuativo ed è stato elaborato un piano nazionale di applicazione, oltre a essere istituito un osservatorio che monitori l’evoluzione della situazione in Italia per poi riferire annualmente in Parlamento.

«Mi è passato davanti il famoso treno», racconta la senatrice Boldrini che, attraverso un emendamento alla legge delega della ministra della Salute Beatrice Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie, è riuscita a includere con l’articolo tre la sua proposta di legge sulla Medicina di genere. «È un enorme passo avanti, perché così riusciremo davvero a potenziare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale una Medicina di migliore appropriatezza e, quindi, maggiore equità. Lo step successivo è approvare il decreto attuativo per la formazione, per portare questo approccio non solo nelle università, ma anche nei corsi di aggiornamento di tutte le professioni sanitarie», perché, come ribadisce Boldrini, il gap formativo e culturale è concreto. «Ho trovato molta attenzione in alcuni professionisti, ma in altri c’è ancora tanta resistenza. Il famoso “È sempre stato così, non vedo perché devo cambiare ottica” è il leitmotiv di molti, soprattutto tra i medici di base».

La professoressa Maggi concorda con la senatrice: «Abbiamo acquisito questa consapevolezza. Il problema adesso è che venga divulgata, per essere accettata e recepita da tutti. E non è facile, perché la classe medica maschile non ne percepisce l’importanza e preferisce occuparsi di altro», ci dice. «La Medicina di genere è sempre stata trattata come una questione femminile, anche dai giornali di divulgazione scientifica, ma bisognerebbe capire che è un approccio dalla portata rivoluzionaria per tutti. Se ad esempio investissimo in una farmacologia davvero di genere, avremmo farmaci specifici per gli uomini e per le donne, terapie più mirate, e questo porterebbe a una qualità di vita migliore per entrambi i sessi». Esistono infatti anche casi di segno contrario, come l’osteoporosi o la depressione, patologie con un’incidenza tale nelle donne da essere trascurate negli uomini, per i quali non esistono valori di riferimento.

«L’articolo uno della legge impone la partecipazione femminile negli studi, ma solo alla fase uno», ci spiega Boldrini. «Stiamo lavorando perché arrivi fino alla fase tre. Ma è necessario investire sulla ricerca e pensare magari a degli incentivi, sia economici che di merito, per le aziende che si impegnano a adottare un approccio di genere». Un altro elemento fondamentale, secondo Boldrini, è la formazione del cittadino: «È necessario educare gli uomini che non sono abituati a parlare dei loro problemi di salute a chiedere aiuto. Le donne sono più propense a esplicitare il loro malessere, ma anche loro non sono informate sul rischio che corrono per alcune patologie e quindi tendono a ignorarne la sintomatologia. Più ricerca, più formazione, più divulgazione: un approccio più organico e sistematico. Il cambiamento è lento, perché è soprattutto culturale, ma siamo nella direzione giusta».