Valeria Fedeli che sgrida un giornalista è solo l’ultimo caso in trent’anni di dibattito pubblico. La confusione regna anche tra i media

«Riesco a dirle di chiamarmi ministra? No, è complicato? Grazie». Così Valeria Fedeli ha rimproverato un giornalista del Sole 24 Ore che l’ha chiamata «ministro» durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi lo scorso 7 aprile. E così si è riacceso l’infinito e soprattutto confusionario dibattito sul linguaggio di genere, che non riguarda solo le cariche pubbliche ma tutti quelle professioni– dalla chirurga alla giudice – che le donne hanno iniziato a svolgere da pochi anni. La più famosa madrina della battaglia è Laura Boldrini, presidente della Camera, che il 24 settembre 2013 disse: «Se una presidente della Camera chiede che sulla carta intestata sia scritto “la presidente”, è per affermare che la vita ha più di un genere». Ma in realtà se ne parlava già negli anni Ottanta, quando la linguista Alma Sabatini pubblicò lo studio “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana”.

Video da laRepubblica.tv

Quanta confusione in Italia!

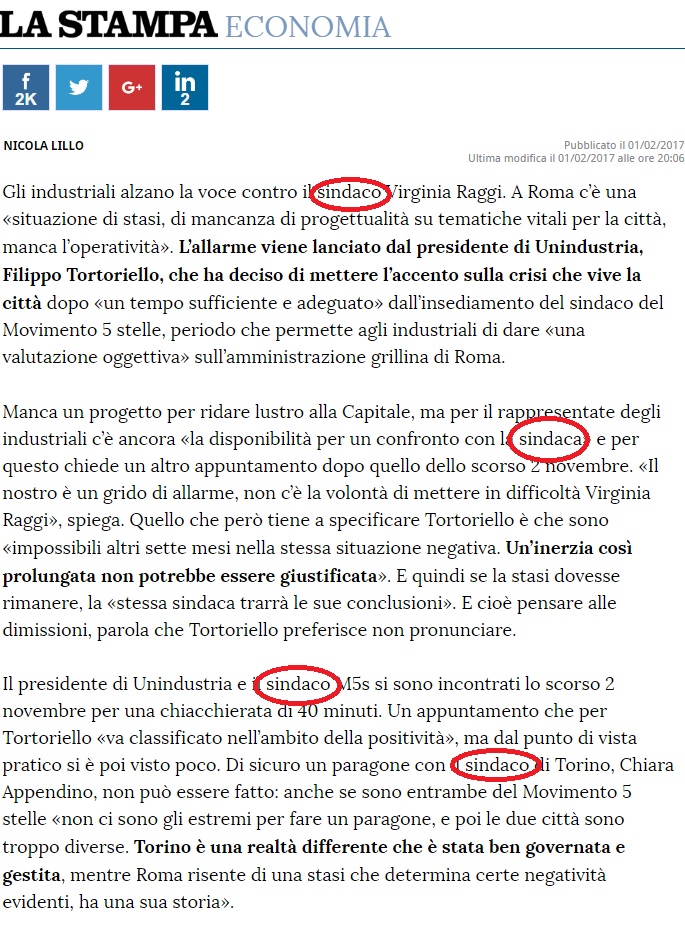

I mass media – Virginia Raggi è “il sindaco” o “la sindaca” di Roma? I mass media non seguono regole uniformi e in questo modo confondono i fruitori, creando più di una contraddizione. L’unico giornale italiano che ha un codice di autoregolamentazione interno è La Repubblica. Lo ha voluto il direttore Mario Calabresi e recita: «Repubblica riprende qui e fa proprie le conclusioni alle quali sono giunti l’Accademia della Crusca e il Parlamento». Quindi “assessore” diventa “assessora”, “ministro” diventa “ministra” e così via. Il documento impone inoltre di evitare l’articolo davanti ai cognomi femminili (“la Boldrini”), «considerato desueto e anche offensivo». Un’assoluta novità dal momento che, per esempio, Federica Pellegrini è indicata su qualsiasi giornale come “la Pellegrini”.

Tuttavia le ambiguità capitano anche a Repubblica (qui “sottosegretario Boschi” e qui “sindaco Raggi”), quindi è facile immaginare la confusione all’interno delle altre redazioni, tutte prive di linee guida. Se “la sindaca” si può ormai considerare sdoganato (dal Corriere della Sera a Libero), ci si imbatte tranquillamente in “ministro” e “ministra” (Il Giornale) o in “assessore” e “assessora” (Il Fatto Quotidiano). Non mancano poi gli appellativi ironici, come “la presidenta” Boldrini su Libero, e soprattutto contrasti tra titolo e testo in uno stesso articolo.

Quanto alla radio e alla televisione, neanche la Rai ha un proprio codice: tutto dipende dal singolo giornalista. I termini si “sdoppiano” anche sulle reti Mediaset, mentre a Radio 24 si va a «sensibilità», cercando di uniformarsi alle tendenze più diffuse al momento con la consapevolezza che alcune forme si sono evolute con il passare del tempo. La guida “Come si scrive per il Sole 24 Ore” non prende in considerazione il linguaggio di genere, mentre il libro di Luciano Santilli “Grammatica del giornalismo. Come si scrive per i media” (goWare, 2016) consiglia di «evitare in ogni caso gli eccessi del politically correct». Gabriele Dossena, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, dice: «Anche se il linguaggio di genere non rientra direttamente nei nostri compiti, abbiamo dedicato alcuni seminari a questo tema nell’ambito della formazione continua e nel 2014 abbiamo patrocinato insieme all’Accademia della Crusca l’opuscolo “Donne, grammatica e media. Suggerimenti per l’uso dell’italiano” di Cecilia Robustelli per Gi.U.Li.A., associazione di giornaliste che promuove l’uguaglianza dei generi nella società».

La gallery con alcuni esempi dalla stampa italiana:

Cosa pensa la gente – Nel luglio del 2014 la sezione genovese del movimento Se Non Ora Quando ha condotto un’indagine in rete dal titolo “Linguaggio e stereotipi di genere” allo scopo di analizzare la percezione degli stereotipi e di esplorare l’uso del linguaggio declinato al femminile. I risultati del sondaggio dimostrano quanto sia forte la resistenza al cambiamento sia da parte degli uomini che delle donne. Alla domanda «quando ti riferisci a una donna e al suo mestiere, usi la lingua declinata al femminile?», il 22,87% del campione ha risposto “mai”, il 33,58% “qualche volta”, il 27,49% “spesso” e il 16,06% “sempre”. Tra le motivazioni di chi rifiuta il cambiamento, una donna ha risposto: «Il lavoro è un lavoro, non un genere», mentre un uomo ha definito una «violenza femminista» declinare i nomi al femminile, e poi «chiamare una donna chirurga o architetta sarebbe riduttivo per la donna stessa». Un campione di 411 persone che dimostra quanto sia eterogeneo e differenziato l’uso dei termini declinati al femminile. Situazione che si riscontra in diverse fasce di età e indipendentemente dal sesso. Tra i giovani, ad esempio, le opinioni sono diverse.

Per i ragazzi contrari sembra sia più che altro una questione di abitudine, oppure il pensiero che «ci siano cose più importanti a cui pensare per eliminare la discriminazione». Ma una cosa necessariamente esclude l’altra? Non la pensa così Paola Di Nicola, giudice e autrice del libro “La giudice” che sottolinea come il rispetto e la sconfitta della discriminazione passino attraverso tutti i canali.

Non solo politica – Di parere diverso è invece Gaya Spolverato, chirurga e fondatrice dell’associazione Women in Surgery Italy: «Il tema del linguaggio è molto bello e interessante. Ma sia che ci chiamino dottore o dottoressa, chirurgo o chirurga, l’importante è che ci sia il rispetto e che il nostro ruolo venga riconosciuto». Nell’ambiente medico infatti sembra che il problema principale per le donne sia quello di riuscire ad essere considerate medici a tutti gli effetti, al pari degli uomini, e non «studentelle, signorine o infermiere». «Obbligare i pazienti a chiamarci con un nome che non è di comune utilizzo è una forzatura. Preferisco che mi chiamino chirurgo ma che mi trattino da medico», dice Spolverato, e questa sembra essere la posizione più condivisa da chi lavora nell’ambiente.

Un altro ambito coinvolto nella controversia è quello finanziario. Alla Borsa di Milano non sono poche le donne che lavorano, ricoprendo diversi ruoli. Eppure, nei documenti ufficiali, si preferisce l’uso definito «standard» dall’istituzione stessa, vale a dire il maschile. «In generale anche da parte delle donne c’è la preferenza a utilizzare la formula standard non declinata al femminile», confermano dall’ufficio stampa. Oltre a chi pensa che «non sia la declinazione a fare la differenza», ci sono anche donne che dissentono: «Declinare il femminile di una carica non è tanto una rivendicazione di chi la ricopre ma serve per le generazioni future. Il linguaggio forma la mente e abituare le nostre bimbe a sentire anche il femminile in alcune professioni le aiuta a credere che sono professioni accessibili».

A scuola – Opinioni e usi che hanno tutti un’origine comune: la scuola. Anna Maria Rossi, professoressa di una scuola media di Grottaferrata, nel Lazio, ha recentemente condotto un sondaggio tra i propri studenti (62 tra ragazzi e ragazze) e colleghi (14 insegnanti). La sua indagine è partita dai testi di grammatica in uso nelle scuole medie (redatti tra il 2002 e il 2007) in cui non si fa accenno alla questione ed è accettato che il femminile venga reso con un maschile “neutro”. La professoressa sottolinea quanto gli insegnanti stessi si interroghino tra loro sulla questione, sempre più inclini a seguire le indicazioni dei manuali. E gli studenti? «In linea generale i risultati dimostrano che i ragazzi sono conservatori quando sono molto influenzati dai media o dalla scuola. Quando sono abituati a sentire determinate parole, per esempio sindaco o ministro, mantengono la forma al maschile. Mentre per le parole meno esposte all’uso e più sconosciute, tipo notaio, la maggior parte dei ragazzi sceglie la notaia, istintivamente creando il femminile in base alle regole grammaticali».

In mancanza di un utilizzo condiviso e uniforme si manifesta da più parti la necessità di crearlo. È dell’8 marzo l’annuncio che il Ministero dell’Istruzione avvierà un lavoro interno per la produzione di linee guida sul linguaggio da utilizzare nell’amministrazione per superare il divario fra uomini e donne e gli stereotipi. «Prendiamo un impegno per avviare un percorso di cambiamento nel linguaggio amministrativo nel rispetto di tutte e tutti», ha detto Fedeli, «perché il linguaggio è il primo riconoscimento della dignità e dell’integrità dell’altro e dell’altra».

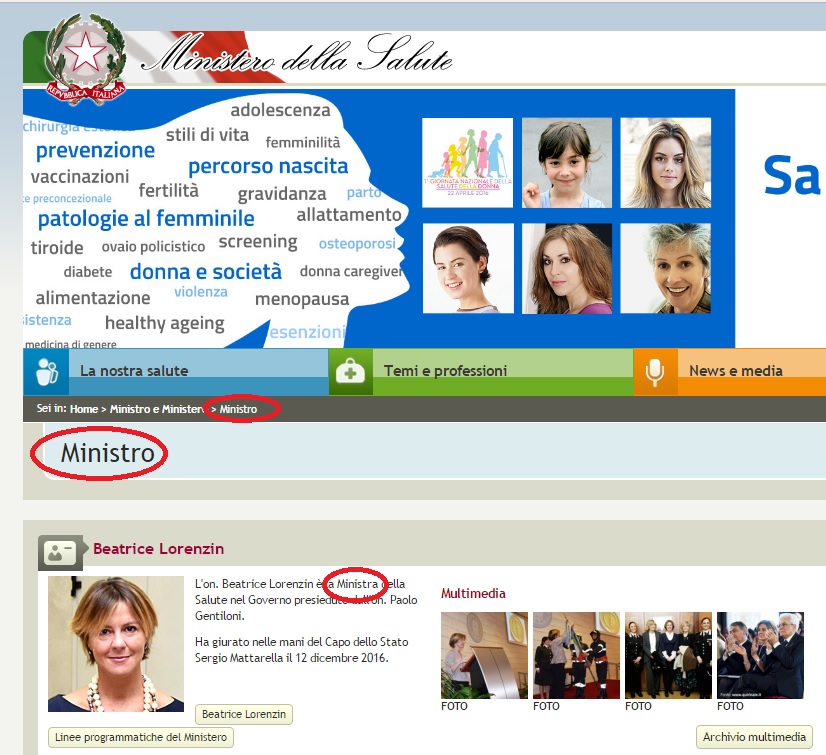

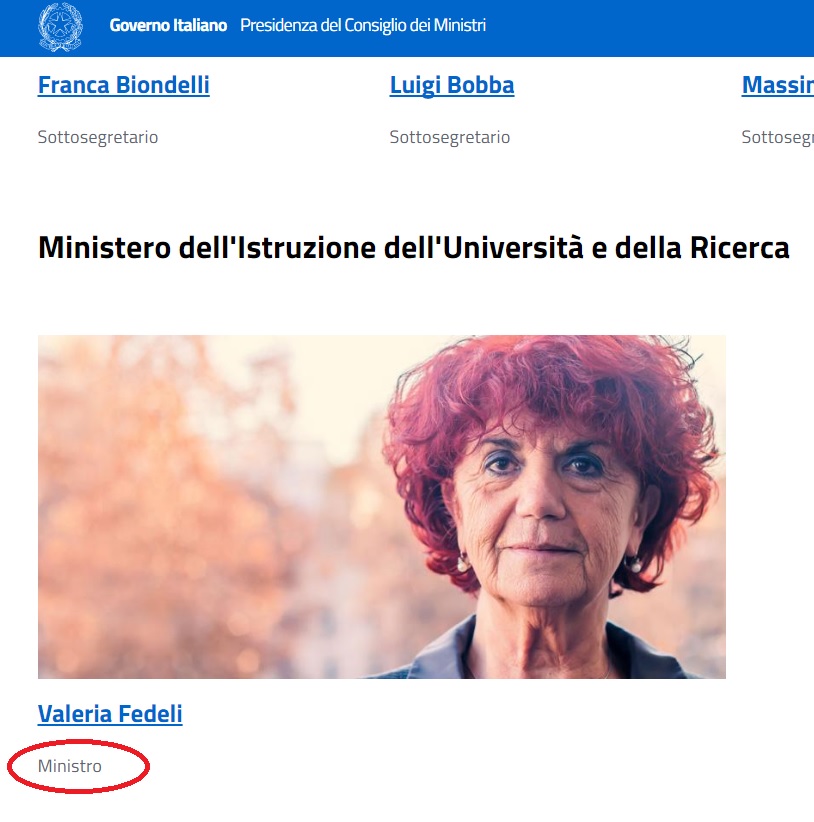

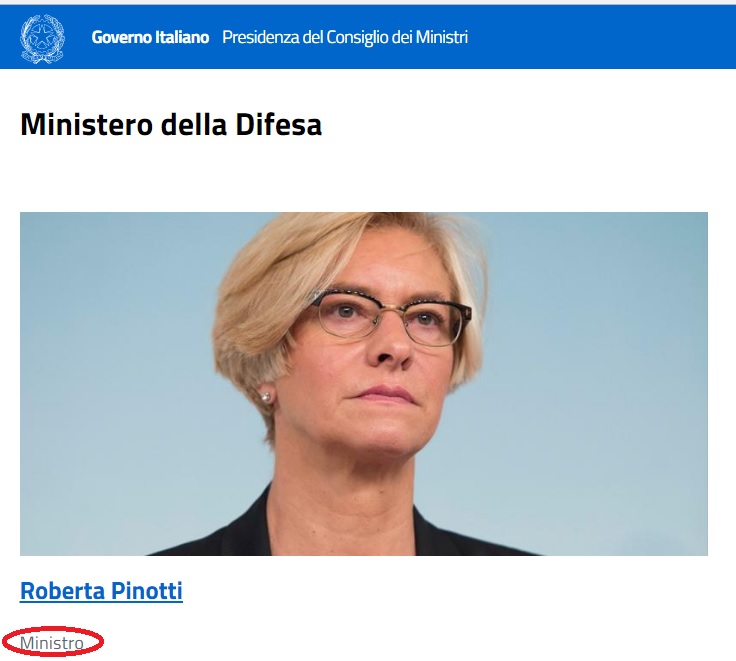

La gallery che mostra le diverse scelte linguistiche su alcuni siti istituzionali:

Cosa dicono gli esperti

Il dibattito – La lingua è “sessista”? O lo è il significato che le si attribuisce? Il suffisso in -essa è dispregiativo? Oppure è solamente un suffisso ed è l’ironia con la quale si usa il termine “sindachessa” a essere sbagliata? Quanto c’entra la grammatica, quanto la parità di genere?

Su queste e altre domande si interrogano gli esperti da circa trent’anni. L’attenzione al linguaggio come possibile strumento di discriminazione tra uomini e donne nasce infatti negli anni Ottanta. Tappa fondamentale è la pubblicazione nel 1987, patrocinata dal governo Craxi, del volume di Alma Sabatini “Il sessismo nella lingua italiana”, erede delle “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua” scritte l’anno prima dalla stessa Sabatini, pioniera del linguaggio di genere. Nel suo lavoro Sabatini intendeva sottolineare quanto l’uso dell’italiano non riflettesse più una realtà socioculturale in cui le donne avevano ottenuto sempre maggior spazio e potere. Una considerazione che oggi, trent’anni dopo, domina ancora il dibattito sul linguaggio di genere.

Il motivo per cui ancora adesso è la confusione a regnare in questa materia è legato alla lentezza con cui una lingua si modifica. L’abitudine ad usare certe parole (legata a quella di ricoprire certi ruoli) per le donne è un processo in divenire, che richiede tempo e consapevolezza. Ancora oggi sono molte le donne che, una volta raggiunta una certa posizione lavorativa, scelgono di farsi chiamare con l’appellativo al maschile. Chiara Nardone, dottoranda dell’Università di Bologna che lo scorso dicembre ha pubblicato un saggio in cui analizza alcuni termini e il loro valore semantico, sottolinea come «le forti asimmetrie dei termini più usati potrebbero essere uno dei fattori che influenzano la predilezione di molte donne per la forma maschile». Un esempio: segretario è sempre associato a ruoli di persone che hanno alte cariche mentre segretaria molto spesso indica un ruolo subalterno e non di prestigio.

Già nel 2014, Cecilia Robustelli, linguista, docente italiana e consulente dell’Accademia della Crusca, intervistata da Giovanna Pezzuoli sul blog del Corriere della Sera, la 27esima ora, commentava: «Mi fa sorridere la ministra Maria Elena Boschi, che interrogata da Daria Bignardi risponde “preferisco essere chiamata ministro”. Ma non esistono due opzioni, il genere è un parametro fisso come lo è un numero, è un meccanismo regolatore della nostra lingua».

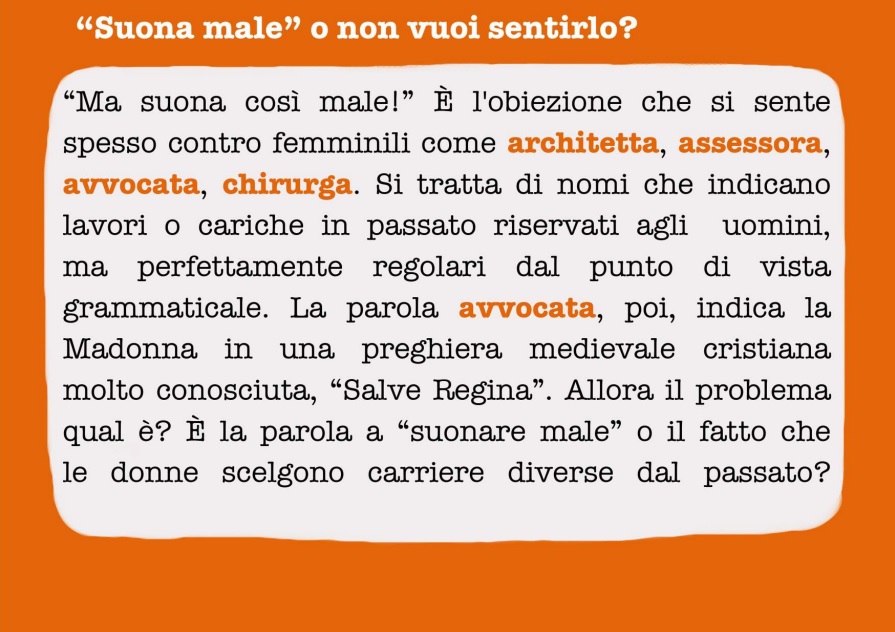

Un estratto dall’opuscolo Vocabolaria

Dello stesso parere l’opuscolo “Vocabolaria. Dire la differenza”, un progetto realizzato nel 2015 che fornisce indicazioni pratiche sull’uso delle parole al femminile e invita a puntare sempre all’inclusività. E se “suona male” è solo perché non ci siamo abituati. Altro esempio che va in questa direzione è il manuale “Donne, grammatica e media. Suggerimenti per l’uso dell’italiano” (2014) di Cecilia Robustelli, realizzato per l’associazione di giornaliste Gi.U.Li.A e patrocinato dall’Ordine dei giornalisti. Nella prefazione Robustelli commenta: «Oggi la parità di diritti passa per il riconoscimento – anche attraverso l’uso della lingua – della differenza di genere». E Nicoletta Maraschio, presidente onoraria della Crusca, aggiunge: «La lingua non solo rispecchia una realtà “in movimento”, ma può svolgere una funzione ben più importante; quella di rendere più visibile quello stesso movimento e contribuire così ad accelerarlo in senso migliorativo».

La Crusca – Nel 2016 Robustelli ha inoltre redatto il volume “Sindaco e sindaca: il linguaggio di genere” della collana “L’Italiano”, edita da Repubblica. Il manuale riassume le varie tappe, opinioni e modifiche del percorso che dagli anni Ottanta ad oggi hanno caratterizzato il dibattito sull’uso del linguaggio di genere. Sottolineando la complessità della questione, il manuale riconosce che «non si vuole e non si può imporre una norma rigida, priva di alternative e oscillazioni». Concorda Claudio Marazzini, attuale presidente della Crusca, che aggiunge: «Non si dica che la Crusca “impone”. La lingua è una democrazia in cui la maggioranza governa ma anche le minoranze hanno diritto di esistere. Un cambiamento del proprio uso linguistico dovrà derivare da autocoscienza, senza autoritarismo». Opinioni che Claudio Marazzini conferma in questa intervista: «L’abitudine a usare certi termini conta enormemente. Anche se spesso di tratta di una scelta ideologica».

Grammatica e sostegno alla parità di genere si mescolano dunque nelle opinioni degli esperti che trattano la materia e del grande pubblico che assiste e si interroga.

Questione di abitudine – «Dobbiamo dire ministro e ministra. È necessario identificare il genere dell’essere di cui si sta parlando. È una questione di grammatica», dice in un’intervista Rosa Argenziano, docente di storia della lingua italiana dell’Università degli Studi di Milano. Ma non è la sola. Lo scorso 10 marzo, Silvia Morosi ha dedicato un articolo sul Corriere della Sera alla questione. Stefania Cavagnoli, linguista e docente dell’Università di Roma Tor Vergata e autrice del blog Grammatica e Sessismo, intervistata da Morosi dice: «Quello che personalmente non capisco è la battaglia contro la modifica del linguaggio. La lingua cambia, è dinamica. Solo in questo diventiamo puristi. Vorrei tanto che passasse l’idea che non è una questione di preferenza, ma di grammatica e sì, di impegno politico. Rispettando la grammatica si rispettano le donne». E per quanto riguarda l’uso del maschile come neutro? «Il maschile è maschile. L’italiano ha due generi, femminile e maschile. Il neutro non esiste. L’italiano è una lingua androcentrica, e il maschile spesso è inteso in modo inclusivo». «Suona male ciò che, al nostro orecchio, si allontana dalla normalità. Ma le norme si modificano, e anche l’orecchio si adegua», sottolinea nell’articolo Morosi. Dello stesso parere Mariangela Galatea Vaglio che lo scorso 20 febbraio ha pubblicato sull’Espresso un articolo sostenendo che: «Alcuni lamentano che assessora, ministra e sindaca sarebbero “brutti”. Ma la lingua non ragiona per criteri estetici, ed è anche piuttosto curioso che poi chi non vuole usare sindaca magari usi normalmente ottimizzare, randomizzare, input e altri termini che proprio meravigliosamente musicali non sono. In realtà ministra, sindaca o altri nomi femminili non sono nemmeno particolarmente brutti, solo che non siamo abituati a sentirli usare e ci sembrano strani. Ma la lingua delle nostre fisime, per fortuna, se ne frega».

E all’estero?

La scelta del femminile domina all’estero ancor più che in Italia, nonostante il dibattito resti acceso anche in Francia, Germania, Spagna. Ecco la gallery:

Quindi…tre parole chiave

GRAMMATICA – Nel 1994 lo Zingarelli ha aggiunto la finale femminile a 800 parole maschili. Sono nate così l’avvocata, l’ingegnera, la ministra, l’assessora, la notaia, la chirurga. Ora esistono in ogni vocabolario. Perché non usarle?

CONSAPEVOLEZZA – Se è vero che le parole di per sé non discriminano, è altrettanto vero che il valore dato loro e l’utilizzo che se ne fa le caratterizzano in diversi modi. La subalternità femminile e l’eccezionalità del loro essere presenti in ruoli di potere si manifestano anche attraverso il linguaggio. La lingua condiziona inevitabilmente il modo di pensare di un popolo che, a sua volta, modella il linguaggio sulla base della propria cultura. Nascondere la testa sotto la sabbia del “ci sono problemi più gravi” non serve. Il valore dato alle parole è una parte del problema. Scegliere consapevolmente come usarle è la soluzione.

COERENZA – Nell’uso quotidiano il linguaggio presenta numerose oscillazioni. I media e le istituzioni riflettono questa confusione. Se da un lato la scelta del femminile dimostra l’essere consapevoli del suo valore, dall’altro non è pensabile “obbligare” a un uso sentito come estraneo, imponendo modifiche della lingua “a comando”. Ciò che i mezzi di comunicazione e la politica dovrebbero adottare è una scelta, mantenuta in modo coerente e codificata in ogni occasione.